这几天,看河大中文七七级的征文成了我的一个乐趣,看了一部分同学的回忆文章,倍感亲切。虽然已经十多年没有动过笔写文章了,但禁不住凤霄刘姥姥的邀约,也不忍心辜负她的一番好意,就回顾一下当年高考的一些经历,记录下来,聊以充数吧。

一九七七年,恢复高考的喜讯传来,带给了我们在十年动乱中长大的一代人一个改变命运的机会。它有很多特殊之处,值得记载一番。

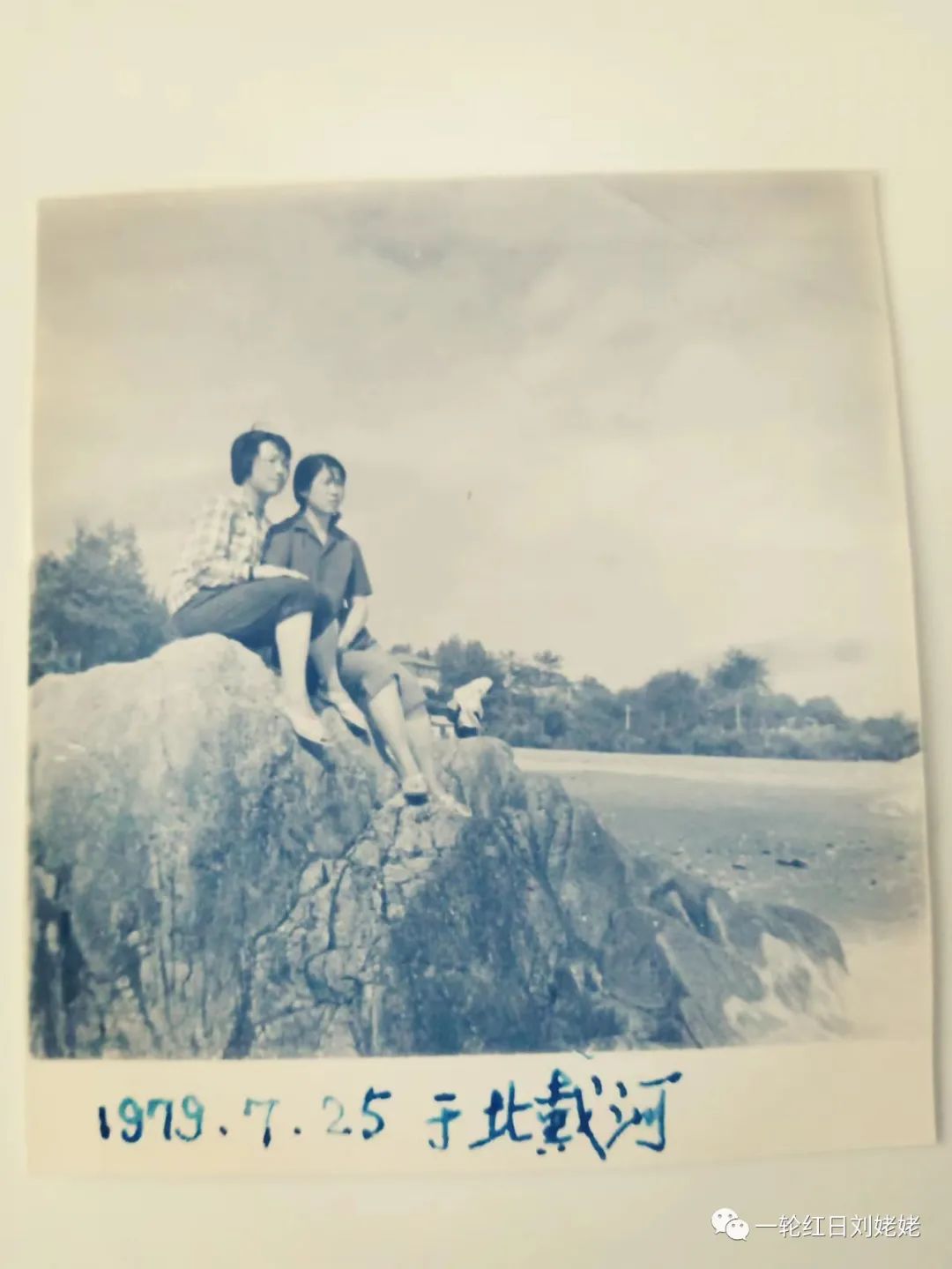

李红和刘秀英在北戴河

那时,我还是石家庄拖拉机厂的一个学徒工,每月挣18元钱(这已经很不错了,由于是家中最小的孩子,没有轮上下乡)。听到恢复高考的信息时,我们刚刚从挖防空洞的工地回来,晒得跟个黑人一样,让人疑心我们刚从“非洲”回来。各位会说了,不是在工厂吗?怎么又挖防空洞去了?那时我们虽然是工人,可同时还是“基干民兵”,民兵当然要参加军事工程的修建啦。那时似乎已经到了8月底9月初了(记不清具体时间了),而高考的时间是在那年的年底,也就是说,复习的时间不到3个月而已。时间紧只是其一,复习些什么东西也不知道哇,书也没有,虽说是上了两年高中,可有一半时间是在各处劳动的:农村、工厂、部队的卫生所等地,根本没有学什么东西!即使在有限的上课时间里,也由于教具什么的极端缺乏(比如:物理、化学等根本没做过什么试验,光拿手比划比划而已,听得云里雾里的),讲过的一些东西也都忘了,跟没学过差不多。就这样去高考?心里可是一点底儿也没有,不考吧,又实在是不太甘心,怎么也得去试一试这传说中那么诱人的高考啊!

主意打定,先报上名再说吧!果然,很快就开始让报名了,而且那时是一报名就得报志愿,还没考呢,也不知道能考多少分,怎么报志愿呢?现在看起来这很荒唐,但那时不是刚恢复吗,什么都比较乱,我们也就乱报吧!因为我一心想去大学里看小说(当时就是这么幼稚的想法,没有任何就业啊,功利的念头),所以就毫不犹豫地准备报文科,家人和朋友都反对呀,说什么学文科没有出息,将来找不到好工作,还被人看不起。但我一意孤行,看小说的诱惑力太大了,当然也考虑了一下职业,很想当记者,觉得记者非常潇洒,所以就义无返顾地报考了中文和新闻。但当时高校中有新闻系的很少,只看到北大和复旦有,那就报上,全然没有想到自己能否考上。后来一想,都报这么高太冒险啊,再报个低一些的省级大学中文系吧。于是把三个志愿都填满了,踌躇满志地准备高考了。

李红和闫丽

懵懵懂懂报了名后,领到了薄薄的一本“复习大纲”,大概也就是几十页厚,所谓大纲也就是罗列了一些复习范围而已,我们只好满世界的去找各科的书,但很难找到,因为大家都要复习,而书本身又很少,费尽九牛二虎之力才找到了几本破旧的数学和语文书,我们上学时的那些书早就扔到垃圾堆去了,因为那时对继续上学是彻底没信心了,要知道那时也有大学生,但那是“推荐”的“工农兵大学生”,都得有关系(也就是有“门子”)的人才行,普通老百姓是彻底没戏的。而我们这样的大多数人是一毕业就要下乡的,即使能留在城里的也是当普通工人,课本还有什么用?差不多都恨恨地处理了。结果谁能想到还有这么急需的日子!

除了语文数学书外,别的书更难找到了,我考文科的,要考数学、语文、史地(历史地理综合)、政治。历史地理我们中学压根就没有正经学过,偶尔上几节课也是极不系统的,尤其是地理,我只是从家里墙上挂的地图中了解了一些地名什么的,其他的基本是空白。政治倒比较好说,没有书也不怕,上学时政治课是上的最勤的,也是最熟悉的,了解一些时事再白话白话就行了。就这样面对着这些可怜的“复习资料”我就开始复习了。现在想起来真佩服当年的自己,居然就敢去应考!

复习得最多的也最困难的是数学,因为已经毕业一年半了(1976年高中毕业),数学本来在高中时也没怎么学,毕业这么长时间早就把公式什么的忘光了,拿起来一看全是生疏的。没办法,硬着头皮学吧!可是时间太少了!我家离上班的工厂很远(骑车50分钟),在工厂里上班时又没有时间复习,即使有了空余时间,车间主任也不允许我们这些报考大学的人看书复习,要看书必须得看识图或操作方面的书,总之不能做那些分外之事!这样一来,每天只有下班回家之后的一会儿时间可以复习,时间太金贵了!

复习的结果是可想而知的:数学是花费时间最多的,大概将近一个来月吧。但效果并不好。你想啊,那么多的内容,代数一个系列,几何一个系列,那么多的定理、概念,光记一遍也够戗,更别提应用了!真正一做题还是傻眼。虽然复习成一锅粥,也没奈何了,怎么也得继续呀!后面眼瞅着剩下10来天时间了,还有语文、政治、史地四门课呐,怎么办啊?我只好把这四门课的东西抓紧整理了一下,集中用了一个星期的时间背了一遍(够神速的吧),这就该上“战场”了!

记得考试的时间是在12月初吧?具体时间记不得了。反正是很冷很冷,飘着小雪花,我还特意穿上了我爸部队发的军大衣(里面有羊皮翻毛的那种),比较暖和。考试的地点是在师大附中的教室里。我们厂的年轻人很多,报名参加记得考试的时间是在12月初吧?具体时间记不得了。反正是很冷很冷,飘着小雪花,我还特意穿上了我爸部队发的军大衣(里面有羊皮翻毛的那种),比较暖和。考试的地点是在师大附中的教室里。我们厂的年轻人很多,报名参加高考的就有300多人,都把我们安排在这个学校的六个教室里了。坐在考场里还没考试呢,监考老师就发话了:别看你们今天这么多人坐在这考,能有一、两个考上就不错了!说得我们心挺凉的,但也没法了,怎么也得试一把!不过后来还真让她说着了,这个考场确实只考上了两个人。

我坐在考场里,是既紧张又新鲜:有多少年没有考过试了?印象中只有74年“教育回潮”(那时邓小平重新上台,抓了一段教育,学校又恢复了教学秩序,开始考试了)时期,我参加过一次正规的期中考试。那时我上初三,考了六门功课:语文、数学、外语、政治、物理、化学。我居然考了四门100(语文、数学、政治、化学)!物理99分(只漏写了一个单位),外语95分(全年级**),总平均分99分!真是奇迹啊!我觉得特辉煌。当然,那时的考题跟现在是无法同日而语的,但当时也有不及格的呀!可惜,五年中学(三年初中,二年高中)只有这一次象样的考试,有能耐也没地儿发挥啊,郁闷!这次考试,幸好我还有点好的底子,总算把几场考试应付下来了。具体考了些什么内容是一点也不记得了,但自我感觉很不好。

回到车间里,听着别的人在那里兴高采烈地议论自己的作文写得如何如何好,答题如何超水平发挥……我简直绝望了,今年肯定是没指望了,至于明年嘛,也没多大信心了,只能到时再说了!这样一想,心里倒也平静下来,安心干活了。

过了一段一会儿平静,一会儿又七上八下惴惴不安的日子之后,居然迎来了体检通知!我兴冲冲地参加了体检,还算幸运,没什么问题。但听人说,体检只是**关,还有政治审查什么的,还得刷下去不少人呢!我又进入了惴惴不安的日子。

忽然有一天,车间办公室的一个人来通知我去市招待处某房间见一个人,具体干什么也没有说,弄得我如坠五里雾中,莫非是跟高考有关?先去看看再说吧!我骑上车子,飞奔而去。到了那里,找到某号房间却没有人,怎么回事呢?我疑惑地往楼下走,迎面上来一位中年男人,很有学问的样子,见到我就问:“拖拉机厂离这里有多远?20分钟能到吗?”我说:“可以啊,我就是从那里来的。”他马上问:“你是某某吗?”我说:是啊!原来,这个男人就是那个省级大学中文系的招生老师!而车间办公室那个人告诉我的房间号是错的。这个老师很亲切地跟我交谈了一会儿,我急切地问他我的成绩,他含糊地不肯告诉我,只说我的作文写得不错,成绩也够了分数线(说实话,我到现在也不知道我自己的确切成绩,也不知道当年的分数线是多少),说着递给了我一个信封,里面是大学的录取通知!啊,老天!我终于盼到了这一天!

那一天,我也不知道是怎样到的家,仿佛是飞着回去的,脑子里始终懵懵的,不敢相信这是真的。后来我才逐渐了解到:那年参加高考的人有500多万,因为积压了十几年啊!所以参加考试的人大到三十一岁,小到十五、六,什么年纪的都有,但没有一个“应届毕业生”,因为是年底考的嘛!反正什么都不太正常。而最后录取的人数只有27万(大概吧,没有确切数字),据说是文科72个人里招一个;理科是34人里招一个(没有确切统计)。就拿我们这个厂子来说吧,参加考试的人是300多,参加体检的是45人,最后走进大学的是15人!在我们车间里,那些兴高采烈夸耀自己考的好的人却一个没上;而当时最垂头丧气感觉不好的两个人却榜上有名。我很庆幸自己赶上了一个末班车,要不以后真的没有机会上大学了。

李红和77级中文系英语小组同学合影

进入大学以后的记忆已经很淡了,多亏看到了张荣、凤霄、俊霞的回忆文章,唤起了我一些记忆碎片,但不甚清晰,所以就不再赘述了。

文章的最后,我想描述一个记忆中非常难忘的场景作为结束:那是在2009年,我参加了周居霞组织的“呼伦贝尔之旅”,一天傍晚,我们吃完饭,走在满洲里的街上,几个中年大妈(只记得有秀英、小周、我,别人记不清了)放声唱起了《年轻的朋友来相会》,当时仿佛一下子就回到了八十年代那个激情燃烧的年代,我觉得这首歌的确很能代表我们这一代人的青春岁月。如今我们虽然老去,但青春时代的记忆会永留心底!

2022年5月

作者简历:李红,生于1958年3月。河大毕业后一直从事教书育人的工作三十年有余。无意仕途,自享其乐。退休后,定居新西兰,终于过上了理想中的“世外桃源”般的生活,足矣!