最近,MBTI毫无征兆地又火出圈了。打开网页、社交平台,到处都是MBTI测试的推送,甚至不少还标着价格。

一时间,大家纷纷给自己贴上字母标签,社交场合里,MBTI成了热门话题,似乎不知道自己的MBTI类型,就out了。

有人调侃,如今上网像误入“字母圈大会”,连一些特殊社交场景里,人们自我介绍都用上了MBTI。

溯源MBTI:理论的诞生与争议

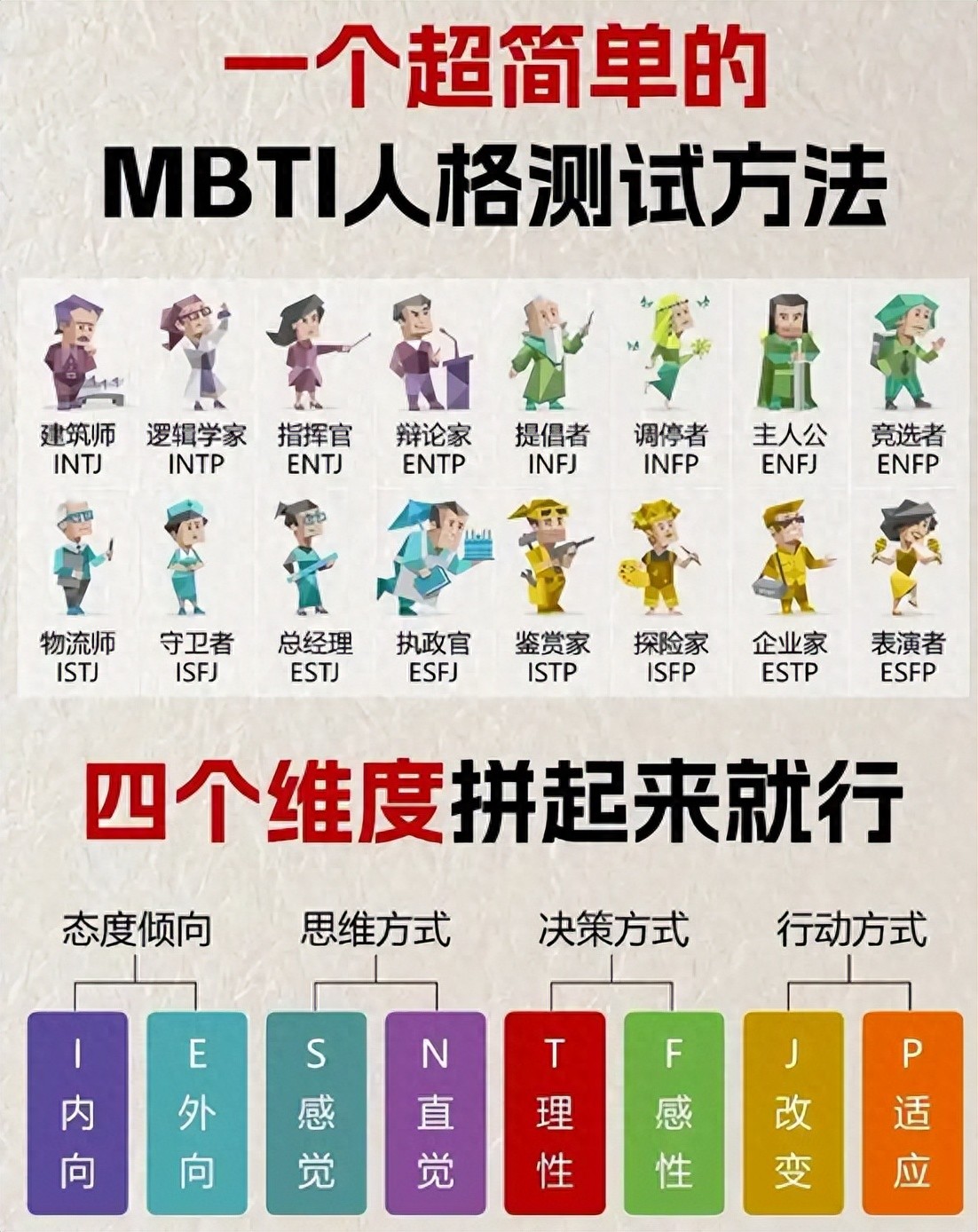

MBTI的起源,要追溯到荣格对人类心理类型的研究。荣格在探索精神病领域时,划分出八种心理类型,为MBTI的诞生埋下了种子。

不过,真正让MBTI成型的,是一对美国母女。她们研读荣格的《心理类型学》后,深受启发,进而创造出16种人格类型分类法。

这对母女,一个学农业,一个学政治学,跨界投身心理学研究,仅凭大学教育背景,就开启了这场学术冒险。

经过20年对数千案例的研究,她们推出了MBTI理论。可这一理论刚问世,就引发了争议。荣格本人都坐不住了,警告她们别再滥用自己的理论。

尽管出身“草莽”,但MBTI却有着独特优势——通俗易懂。相比于荣格复杂的专业术语,MBTI的理论模型简单到中学生都能轻松理解,这让它迅速在大众中传播开来。

MBTI的十年沉浮:从免费到付费的转变

早在10年前,MBTI就曾掀起热潮,在互联网上广泛普及,那时的测试大多免费,大家只是出于好奇,想通过它更了解自己。

如今,MBTI卷土重来,最大的变化就是商业化。很多测试网站先让你做完上百道题,最后却提示,查看结果得付费。

这背后,其实是消费升级的体现,也让参与者体验了一把“沉没成本”。虽说花点钱买个心理解读,就当是花钱买教训,也不算太亏。

MBTI在生活中的“变形记”:职场与情感的双重运用

在解决实际问题上,MBTI作用有限,可在PUA领域,却被“开发”出了新用途。

先从职场说起,老板们很早就盯上了MBTI。面对员工既不想降薪降职,又不愿长期稳定打工的难题,MBTI似乎提供了新的“管理思路”。

一方面,老板可以用它排查潜在的“不安分因素”;另一方面,还能打着“人格不适合”的旗号,把员工限制在低级岗位,不给晋升机会,还让员工觉得老板是为自己好。

被贴上标签的员工,也容易产生自我认同,安于现状,不再寻求改变。所以有人说,MBTI与其说是心理学,不如说是管理学,甚至是“训狗学”。

在情感领域,MBTI同样被用在PUA中。PUA最初是一套泡妞方法论,核心在于让对方觉得“没了他我不行”,打压只是其中一小部分,更多的是获取信任,让对方觉得自己独一无二。

MBTI和冷读术异曲同工,冷读源于算命,通过观察路人,用模棱两可的话术获取信任。

MBTI判断简单,通过简短交流就能猜出对方类型,再结合百度百科的描述,就能做出看似“精准”的判断,让对方产生被理解的错觉,进而陷入情感操控。

剖析MBTI的本质:真的能定义我们吗?

人们一边讨厌被刻板印象定义,一边又渴望从MBTI中找到自我定位。MBTI满足了这种矛盾心理,哪怕定位不准也没关系,关键是有了一种自我认知的方式。

它的描述模棱两可,在反复暗示下,人的特质会被不断强化,遇到困境时,人们不再反思自身,而是用性格特质当借口,放任自己走向极端。

PUA者还能通过引导测试,让对方坚信自己的性格类型,从而乖乖服从安排。

MBTI的未来走向:流行文化的轮回

回顾10年前,MBTI火过一阵后,被更复杂的九型人格取代。如今MBTI再次翻红,不难想象,九型人格等类似理论或许也会再次流行。

在追求个性与自我认知的道路上,人们不断寻找新的方式,可往往只是在不同的“快餐式”心理理论中循环。每一次新理论的兴起,都像是一场新的社交狂欢,可狂欢过后,我们真的更了解自己了吗?

MBTI的爆火,反映出当下人们对自我探索的渴望,以及在快节奏生活中寻找身份认同的焦虑。它像是一面镜子,映射出我们内心的矛盾与困惑。

但无论MBTI多么流行,都不应成为定义我们的枷锁,真正的自我,远比四个字母复杂得多。

文本来源@硬核的半佛仙人的视频内容