由经济日报出版社策划、出版的职场励志类图书《拥抱十年后的自己》自2019年下半年问世以来,得到了越来越多读者的青睐。经历了几番上架、售罄,上架、再售罄之后,一时洛阳纸贵,一书难求。

这本书由知名青年作家Lydia木木结合亲身经历创作完成,因为内容的“接地气”而引起了城市青年的普遍共鸣。在微博、豆瓣等平台上,《拥抱十年后的自己》掀起了广泛的讨论。在京东商城的图书频道,五星评论逾千条,比例超过了95%,足见其在读者中间的巨大影响力。

在读者们眼中,木木就像一个知心姐姐一样,通过《拥抱十年后的自己》分享着她一路走来的“秘辛”:从让自己有所收获的学习心得,到人生重要阶段抉择时曾经走过的弯路;从自己独特的成长历程,到每一次关键的思想转变,她都毫无保留地用一种平视的姿态、平实的语言娓娓道来。

某种程度上,《拥抱十年后的自己》是木木对她过去十年乃至更早的人生和事业的一次回溯,同时也包含了她对自己未来十年的希冀和期望。她用一种极具同理心的视角,书写了独具个性的作品。

本书于2019年12月上市,期间多次售罄,截至目前累计销售逾万册。

暂未全面复工的当下,工作停摆,找不到可以发力的支点……这些现象在疫情的持续笼罩下,让人不免陷入迷茫。经济日报出版社企业编辑部邀请到了《拥抱十年后的自己》的作者Lydia木木,来跟大家谈谈关于个人成长的心得和收获,以及作为普通人,我们能做些什么。

被采访人:Lydia木木,历练于金融行业,《拥抱十年后的自己》作者,微信公号「墨守珵规」主理人,致力于将工作十余年的经验体会分享给和她一样的普通女孩,鼓励她们在学业、事业、个人成长和家庭生活上均衡发展,从奋斗中找到幸福感和获得感。

“其实我和每个人一样普通”

01

经济日报出版社:能不能谈谈你开始写作的契机,最初是什么促使你开始写作的?

Lydia木木:我一直还蛮喜欢写东西的,从大学开始就在校内网(后叫人人网)记录自己的支教、找实习、找工作经历;从2011年就开始写微博,最早是写些段子,后来慢慢开始记录自己的工作心得、日常生活,文字也写得越来越长了。

到2017年2月,我开了微信公众号,取名墨守珵规,取“珵者,美玉也”的意,当时想着是因为微博信息太零碎,用文章整合一些重要内容会比较好查找。

就这么写下来了,现在公号上积累了200多篇文章,微博也一直在写。

经济日报出版社:你的很多见解都能够在相当程度上获得认同。这些见解的来源是什么?在你看来,工作的实践和日常的阅读或哪些其他的方面能够使你产生更多的灵感?

Lydia木木:我一直以来都很喜欢的是“分享”,分享我自己在工作中的学习心得、在重大选择上走过的弯路、自己的成长历程,以及我的思想转变。这些内容,一是足够真诚,二是足够普通,所以有很多粉丝能认同我。

为什么说真诚且普通呢?我从来不把自己理解为一个作家,一个作者,我更喜欢叫自己“记录者”。我写的内容不涉及想象力的问题,它不是故事,不是小说,而是真实的个人经历分享。

与此同时,我又是一个实实在在的普通人:生在农村,和其他在农村的“80后”没什么两样;上了个普通的大学、毕业了找工作、跳槽、换城市,这些过程中有很多迷茫,也有错误操作,和大部分人一样。

正是这些普通的真实经历,它更有说服力,对和我一样的人也更有参考价值。我相信她们如果能够防患于未然,不走我曾走过的弯路,在每一次重大选择时尽量慎重,掌握一定的工作方法,她们会比我走得更稳,更远。

在阅读方面,大学期间我喜欢读各种闲书、杂书,方方面面都去扩充;到了工作阶段就更喜欢有针对性地学习:做一行、学一行,在工作中需要的各种能力去针对性提升,而不是漫无边际地随便看,工作后的阅读要讲效率,这是对职场人的建议。

比如,我曾给粉丝们推荐了一些书,例如《联盟》,它讲的是一种新型的职场关系,很适合现代社会;例如《思维导图》《OKR》《学会提问》等,这些都是帮助你提升专业能力的书,很快就能应用起来。

现代人做一个知识分子很难,但做一个知道分子很容易,需要什么就学什么,不断拓宽自己的知识面,从互联网每天产生的海量信息中抽取你需要的部分,构建自己的知识体系,这个很重要。

“更多地去成长、试错、迭代和验证自我”

02

经济日报出版社:截止目前,京东商城《拥抱》一书的评论已经达到1300+,五星好评占到95%以上。有没有想到过能够引起这样的共鸣和认同?

Lydia木木:我觉得这是意料之中,它的表现其实应该更好一点才对呢!

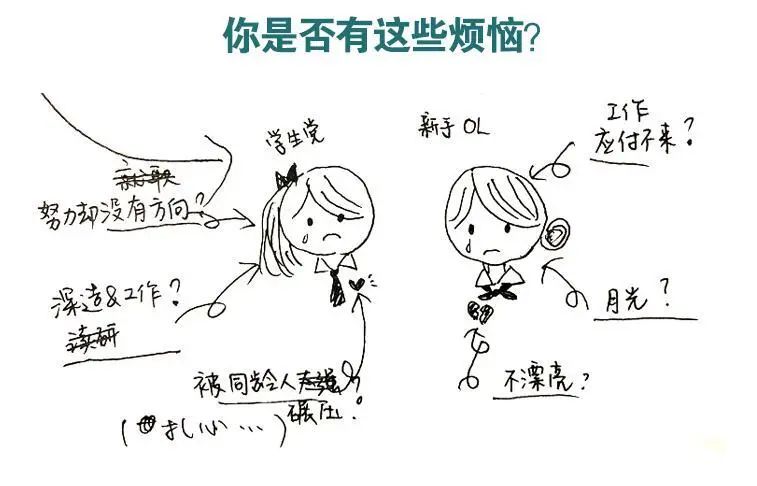

因为我自己这12年工作中,无论是关于职业技巧,比如怎么写简历、面试聊什么、实习生应该做到什么等,还是职业选择,比如我应该去哪个城市,怎么找适合我的公司,背景调查怎么做等,还有一些关于职业发展的困惑,比如我该怎么和老板要求涨薪水,我在什么年龄应该达到什么水平,如何横向比较等,这些所有我特别关注也亟需解决的问题,没有任何一本书能给我答案。

市场上的职场书,有的内容粗浅,有的素材陈旧,很多还是HR角度,并不适配大部分岗位。这些已有的材料能讲透一个问题实属不易了,更不要提我从大学生,到职场菜鸟,到小中层,乃至更高层级应该面对什么,又该如何抉择,这些问题没有人去探讨、分享。

所以我就来做这个事情,我把它定义为一本“工具书”,分享更多的是思维方法和操作策略,你可以从里面找到你10年职业生涯中会面临的重大问题,参考使用。

我**一点不太满意的地方在于,这本书中的大部分内容,我是零散地发在自己公众号上的,大概2年的时间,我写了50多篇职场文章,精选出这些。

它是比较适合新媒体阅读的,一开始没有从要做一本书的角度上去策划,所以可能主题上稍显零散,时间跨度比较长,导致语言风格上也会稍有不同。

经济日报出版社:从《拥抱》一书中能够发现您很会讲故事,也能够把很多道理用很接地气的话语诠释出来。比如“怎么挑老板”“如何减少失误”“学会汇报”“职场如猎场”,都很有现实启发意义。那么,在您的视角,您认为当代人在工作中有哪些常见的误区?有哪些可以改善的地方?

Lydia木木:现代职场,特别好的一点是:由于技术的快速发展,很多新兴行业、新兴岗位层出不穷,给了我们更多的机会去成长、试错、快速迭代和验证自我。

发布过一个基于大数据的报告。报告称,在中国3900万用户中,职位为总监及以上的用户,54%为千禧一代(即80后、90后)。而在全球5.46亿用户中,这一数字为28%。

它还显示,从职场新人到总监级别的升职过程上,60后、70后平均需要10年,80后需要6年,而90后则需要4年,实现了更快的职场晋升通道。

80、90后能在这么短的时间里成长到决策层,他们付出了加倍的努力,但与此同时面临的挑战也是加倍的:快速晋升过程中要有角色转变、工作技巧的提升、管理及领导力的提升等,都需要快速补充到位。

有些人缺乏相应的技巧,很容易迷茫,而且职场上也存在各种年龄段(从50后到00后),有着不同特点的人,大家该如何相处,如何更好地沟通协作,这有时候也是很头疼的。

所以我建议80、90后的职场人,应该更兼容、更开放,更能打破自己原有的“壳”,去架构能链接更多人,凝聚更多力量的职业体系,让自己走得更稳、更快、更有效。

经济日报出版社:很多读者在微博晒出了读后感,有读者称您是一位优秀的“战略家”,你认为“战略思想”在个人的发展中扮演一个怎样的角色?

Lydia木木:这个“战略家”的说法实在是太高啦!

战略是非常重要的,我很喜欢的一个企业家,联想集团创始人柳传志,他说管理企业要掌握“搭班子、定战略、带队伍”的九字方针。我**次听见这个说法就觉得太棒了,它的适配性太广了。

我们中国传统文化很喜欢用“道”和“术”来表达事物的本质和它的方法。道”,是真理、规律、本原;“术”,是技术,方法、工具。庄子曰,“以道驭术,术必成;离道之术,术必衰。”这里面的“道”就是战略,可以说,战略不清晰,战术上就很容易胡乱操作,运气成分偏大,并不能解决根本问题。

再扩展一点说,“道”代表着你自己的价值观、人生观、世界观,它决定着你的本质,你要做一个什么样的人,你就会做出相应的表现。比如很多人工作,他不想做一家“百年老店”,就想“赚一把就跑”,那他在具体事物上的态度一定是追热点、只看重短期利益的,这些也必然会影响到你得到的回报和结果。

我建议大家经常去思考和总结事物的规律,然后找到相应的操作方法,这样才会举一反三,事半功倍。

图/ 编辑部

“人生是长跑,一要长,二要跑”

03

经济日报出版社:在之前接受知识星球的采访时你提到过:学习、工作、健康、生活和家庭是五项大考,尽可能不要偏科。对于如今的社会现状,有什么看法和建议?

Lydia木木:我觉得我们所有人都身在一个前所未有的时代里:它有无穷无尽的信息、高速更新迭代的技术、层出不穷的工具来服务你的生活,我们从来没有这么开放过,这么自由过。

在这样的时代馈赠下,大部分年轻女性受了教育、掌握了钱财、可以劳动并获得报酬、有自己的私人财产,产生了前所未有的力量。

但我很遗憾地看见很多人,她们还在用1000年前的思维局限自己,过着和古人没什么两样的生活。她们有力量却不敢使用,有能量却不敢突破边界,太害怕和别人不一样,殊不知,她们眼中的“别人”也在发生翻天覆地的变化。

我建议我自己的粉丝,一定要睁开眼睛看世界,看到变化、珍惜变化,建立你自己的秩序感和控制力,不要害怕力量,不要害怕和“我身边的这些人”不一样,你们就应该不一样。

经济日报出版社:读者们在收到书后,都提到感谢能够认识您,通过你的观点,在工作和生活中获得了很大的进步。有什么想对读者朋友们说的话吗?

Lydia木木:我也很感谢大家和我一同成长,大家和我分享的这些信息,弥补我自己对很多问题的认识,也激发了我去找一些方法解决我自己没有面临过的困境。

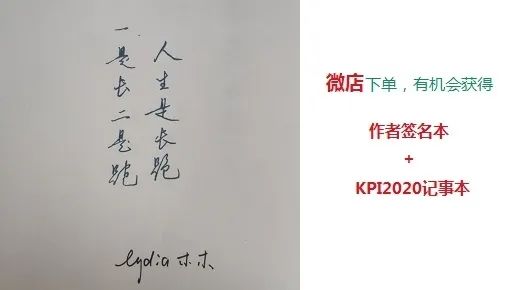

我自己在书的最后一段写“人生是长跑,一要够长,二要跑起来。愿大家都能在全力奔向目的地的同时,也能享受到路边的风、空中的花香,以及来自同伴的呼哨和鼓励”,她们给我的,就是来自同伴的呼哨和鼓励。

经济日报出版社:在各个平台上能够看到,你特别喜欢和你的读者互动。我们也知道你对这些读者非常熟知,可不可以给这群可爱的读者做一个画像,比如年龄、职业、兴趣爱好等等方面。

Lydia木木:我的读者让我很惊喜,我原本以为她们都是20-30岁的年轻女性,在读大学,或者刚工作没几年,我写的东西刚好能给她们一些启发,所以大家才走到一起。

后来我发现不是,她们的年龄跨度非常大,有十来岁的中学生,有五六十岁,和我妈妈差不多年纪的,算作阿姨吧。我的公众号有的是妈妈读了推荐给青春期的女儿,有的是20多岁的女儿读了推荐给了妈妈,更多的是姐妹和朋友之间的互推,她们说还经常在一起讨论我的文章。

人生是很孤独的,大部分时候都是你一个人赶路、一个人承受,朋友能给你带来慰藉,大家一起走一段,也许最终还是各奔东西了,但是这个过程中的情谊温暖了你,它一直在。

希望以后能和大家建立更多的姐妹联盟吧!凝结这些不同年龄、不同地域、不同背景、不同成长经历的人,大家一起建设,成就更好的自己。

经济日报出版社:2020显然不平凡,现阶段我们都处于这次疫情的影响中,在这个特殊的时刻,有没有想要特殊表达的?

Lydia木木:我要说的话在书的扉页上:人生是长跑,一要长,二要跑。长,需要你关注自己的健康,保重身体;跑,需要你继续进步,给自己更大的目标和更高的要求,保持努力不松懈。

不要把时间浪费在焦虑上,要把花在“我可怎么办”上的时间用来寻找出路。这个时代注定是跌宕起伏的,就像一波一波的海浪朝你涌来,你要做的就是一直站在浪尖上,保持前进就行。

谁的青春不曾迷茫?这似乎是时下的年轻人所遭遇和面临的共同困境。而在木木的众多读者心中,阅读这本《拥抱十年后的自己》,恰好能够帮他们解决困惑,应对迷茫,从而顺利找到自己向前的航向。

也或许,木木就是想要通过这本书来告诉读者,每个人通过思考、努力、成长,都能够打造更好的自己,成就更理想的未来。

京东购买链接

长按识别下方二维码,即可微店购买