2024年,我读了11本书:工具类、非虚构、小说、哲人语录、科学科普,都有。

却鲜有令我印象深刻的。

不是没有用,也并非没有好内容。而是没有狂喜、愉悦,也没有沉思、大恸。没有过心脏一颤到整个胸腔都发麻,哭更是一次都没有过。

甚至有两本,我连名字都记不得,要回到笔记里,才惊觉「噢!原来我读过这本书吗?」当然它们的结局,也是上二手书平台被卖掉了。

不怪书。书的信源我是筛选过的:豆瓣评分,是文艺爱书人主观评价的**公约数;多抓鱼鲜鱼榜,是一个深耕二手书交易9年的团队数据算力的结晶;能力品位值得信赖的年长同事,是我生活半径里最仰慕的样本。

但当然也不能怪我。人和书的磁场,就像人和人的一样。对书的期待,是一个人当下此刻的生活经历、认知和愿望的投射。找到「好」书,找到自己觉得「好」的书,是一场目的明确但结果相当随机的旅途。

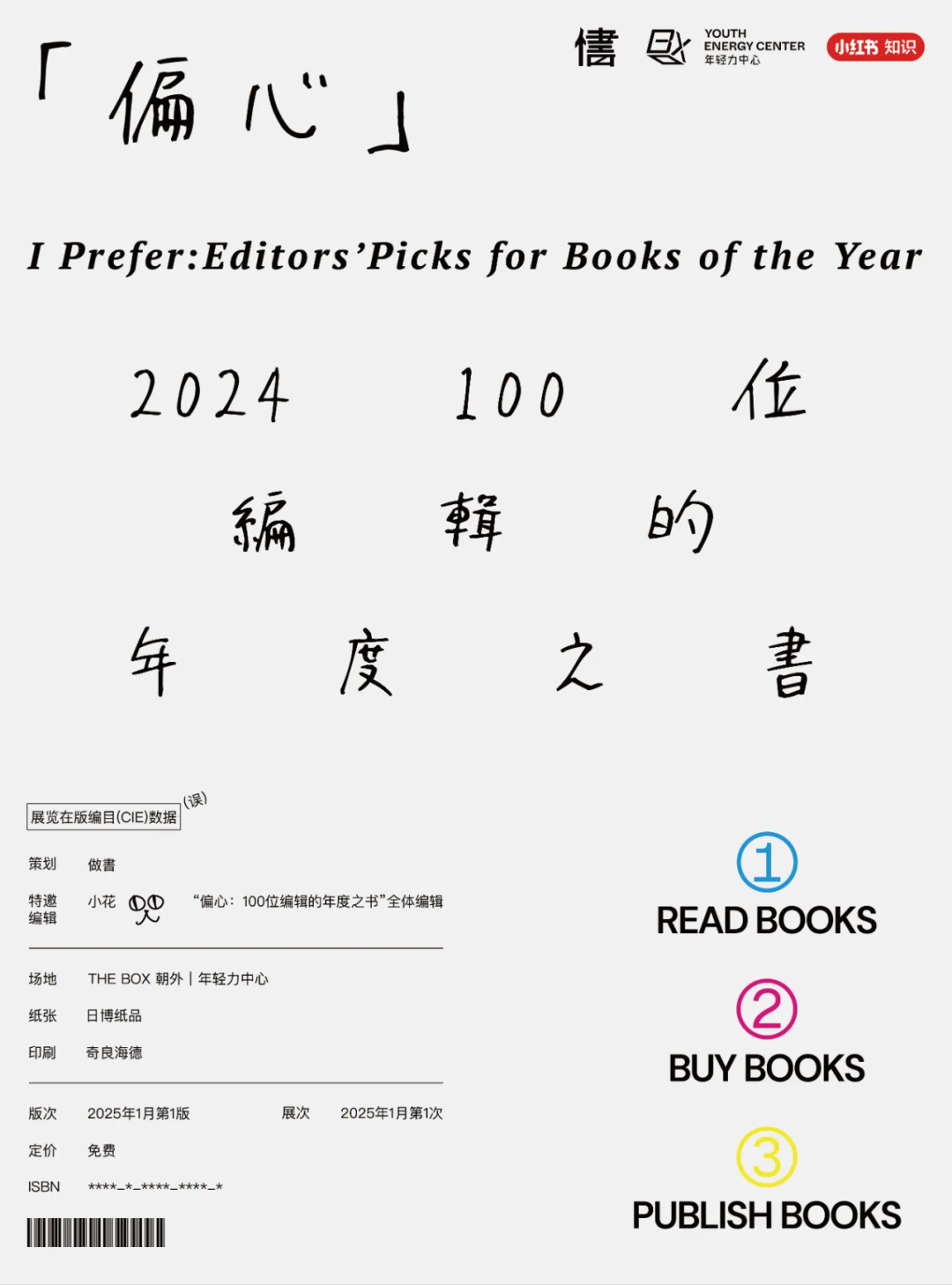

所以当我看到做書的这个展览:「偏心:2024 100位编辑的年度之书」时,我花了不到1秒钟决定:要去。明天请假也要去。阵风五六级也要去。

首先是「偏心」这个定位一下子抓住了我:没有其它的推荐标准,**的标准就是编辑自己喜欢。在这个做什么都要看数据的时代(内容行业尤其不例外),大声说出「我喜欢」并把它作为**标准,这件事本身就很酷。

既然对书的品味千人千面(在这里应该是百编百面了?),那这份100本书单,可以想见会是一份主观浓度100%,不受太多市场偏好和趋势影响,种类非常多元的书单。有位编辑做的《低头思故乡》半年才卖了151本,但这不影响她推荐这本书入展,也不能完全反映书的价值。

而且,由于专业编辑的品位是值得信任的,而且他们全程参与了一本书从选题到面市的过程,那么他们的推荐理由,一定比纯读者更富有层次。透过这更多层次,我想我更有可能找到跟我共振的,「我心中的」好书。

做出决定的一刻,我顺手把展讯转发给一位同样爱读书、爱逛展,且梦想是开一家书店的朋友。没想到对面秒回:「很有意思,我是初二去的。」

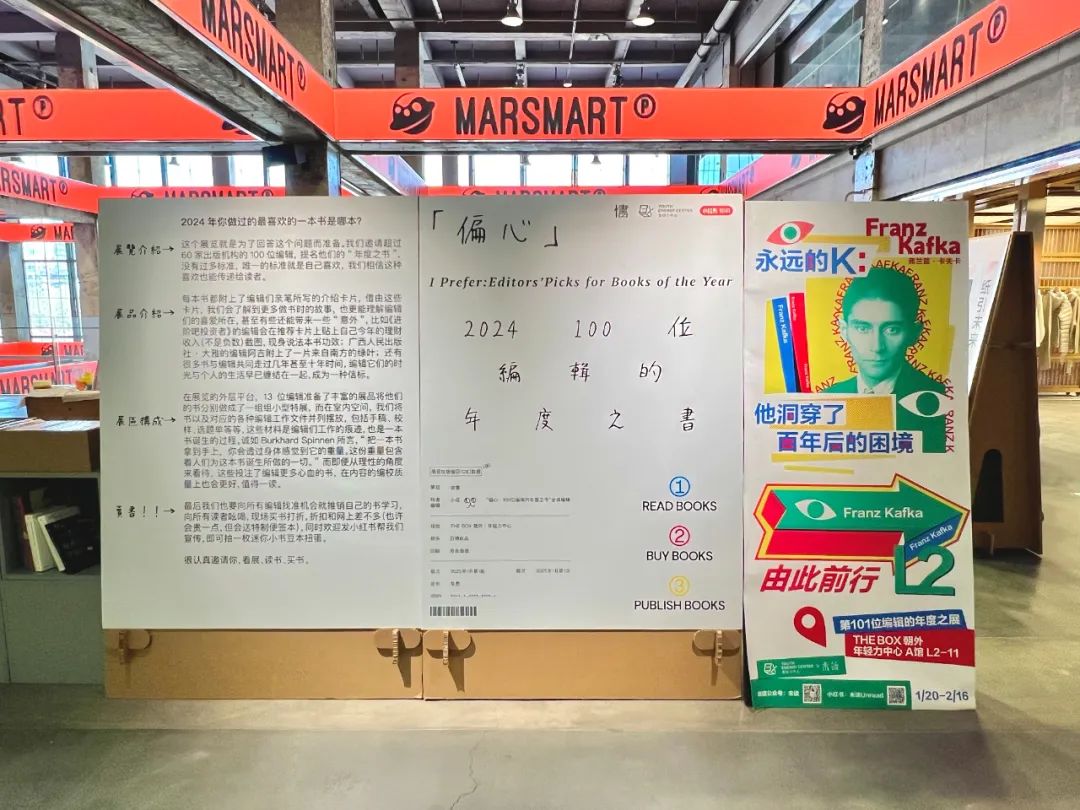

于是,在乙巳年春节假期后**个周六调休为工作日的上午11点,我来到位于朝阳门的「THE BOX朝外丨年轻力中心」,成为了展览当日的**位观众。

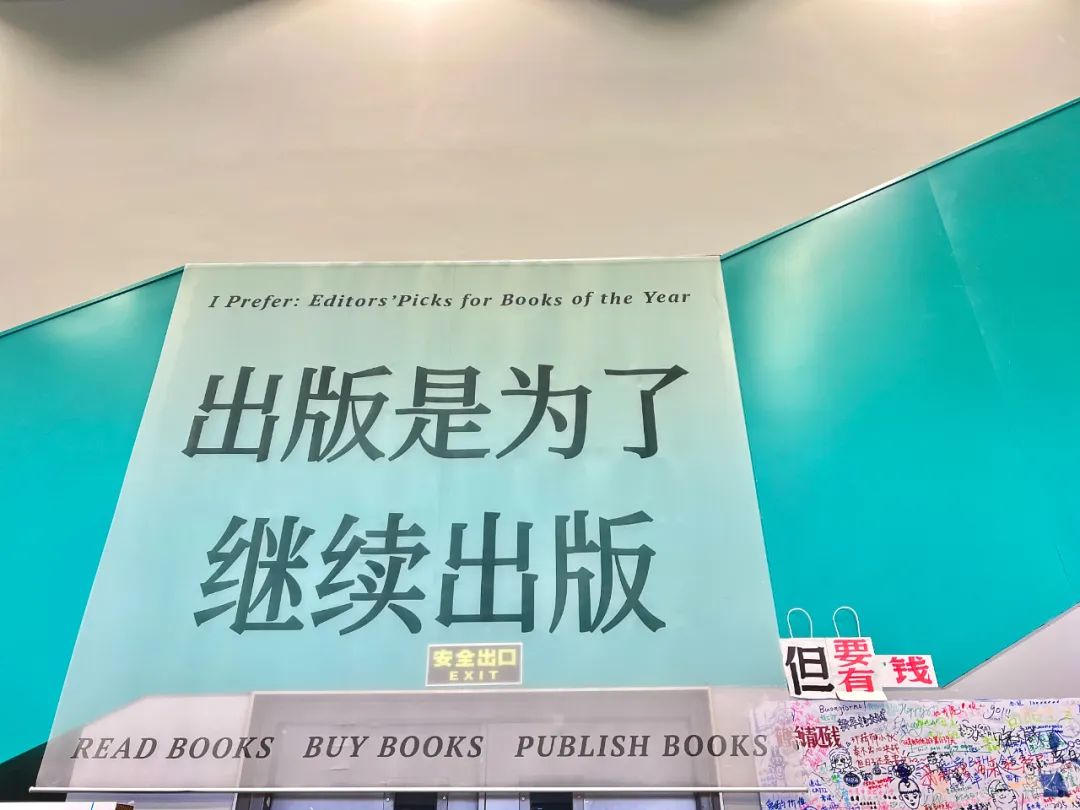

「出版是为了继续出版」。巨幅又有点绕嘴的悬挂在展厅中央,当仁不让地闯进每一位观众的视线。展览兼职员工三茶这样写:「我猜测想出这句话的编辑,心情就好比产妇在产房**次看到新生儿时,心想不求TA这辈子能大富大贵,只要能开心快乐地活着就好。」

我想不到比这更贴切的解释,给这句理想主义的口号作注脚。如果沿用生孩子的比喻,这个展览在做的事情,就是「妈妈」(编辑)们把产房里的秘辛都带着满满的自豪掏出来给人看。每个孩子(每本书)不止是列队站好等待检阅,还带上了TA们从小到大的成长轨迹——

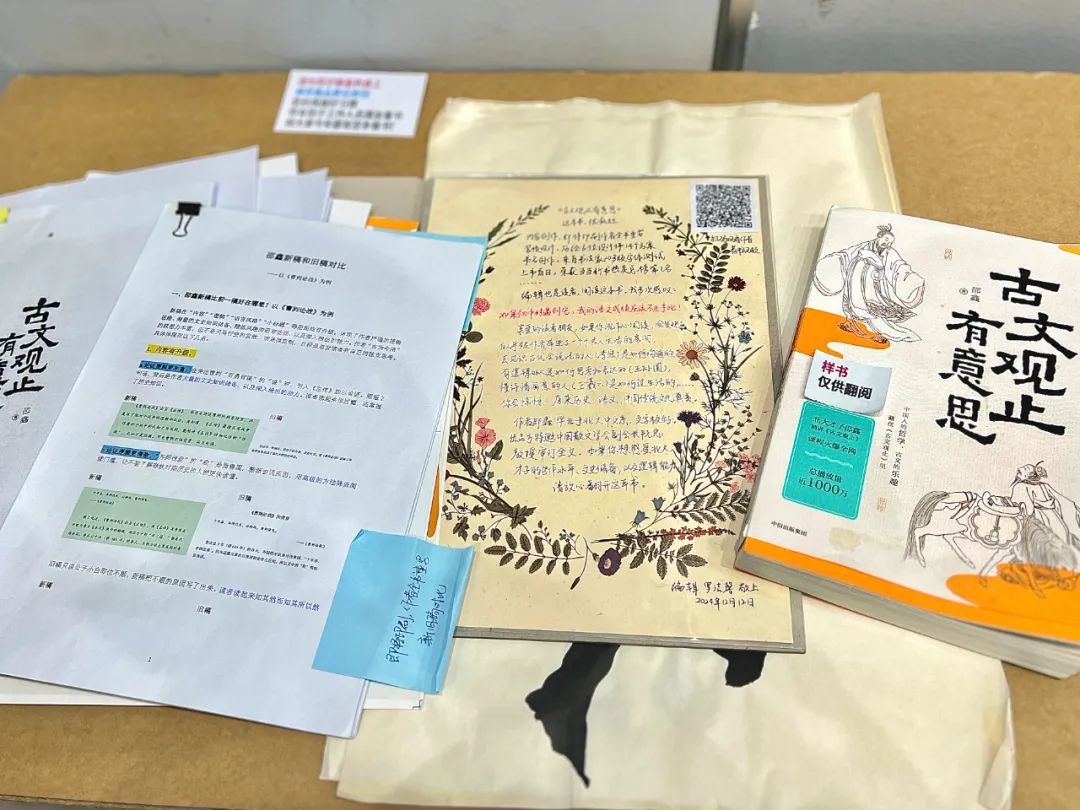

三审三校所有的编辑意见(用燕尾夹夹起来的厚厚一沓)、从**稿到定稿的封面设计思路、随书附赠的周边和海报、外文引进本「混血儿」的「中国妈」跟原作者及其团队「外国爸」为了一个标点符号、一个词的翻译的邮件往来沟通……

以及最重要的,每位编辑的手写推荐卡,用各种字体、各种风格,带着全国各地的气息,写满他们的偏心。

这些资料和偏心,成功地扭转了我一些先入为主的印象。比如这本《古文观止有意思》,看到这个标题,我想:啊,教辅也能入选吗?假如我在网站或者书店看到这个标题,肯定会划过或走过,不会停留一秒的。但是不得不说,编辑洁馨用这张带有古典韵味(有点像手绘标本图!)的信纸吸引了我。我驻足读她的推荐语:

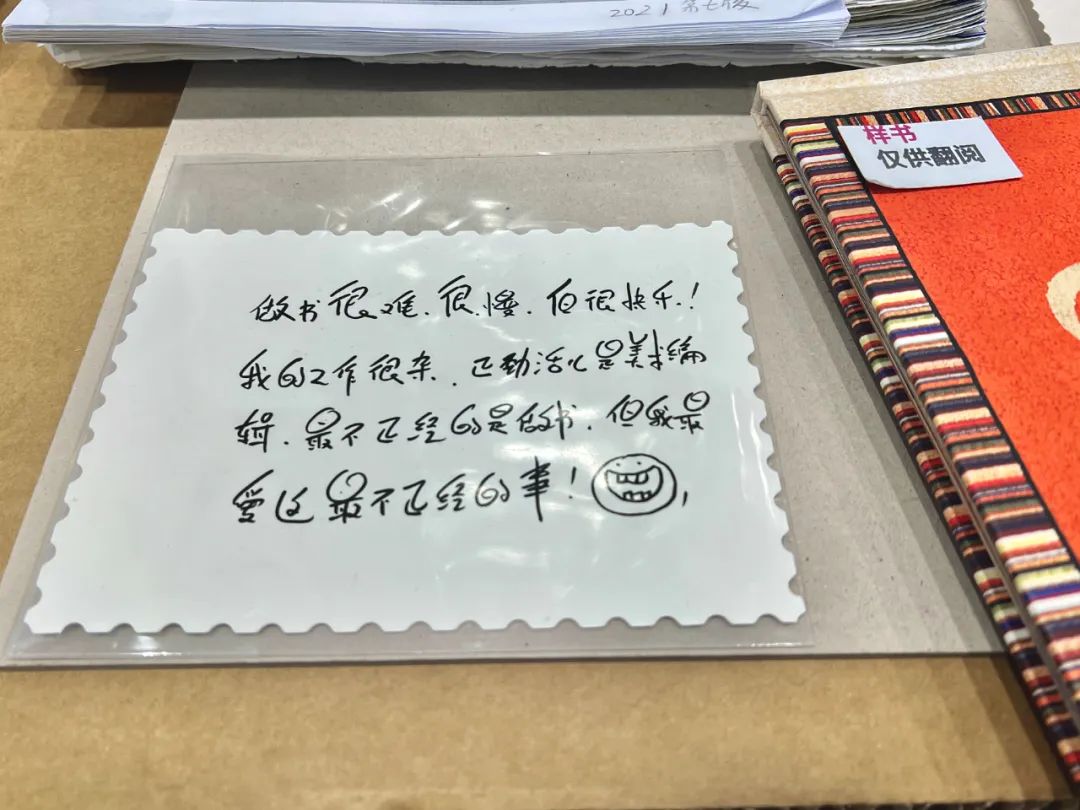

这本书,很疯狂

内容创作,即将印刷作者全书重写

(注:图左侧的一沓纸,

就是编辑制作的《新稿和旧稿对比》)

装帧设计,历经6 位设计师,14 个方案

书名创作,来自书法家20多版字体测试

……

去见识古代会说话的人(李密)是如何沟通的,有逻辑的人是如何思考和表达的(王孙圉),懂诗情画意的人(王羲之)是如何过生活的……你会惊讶:原来历史、语文、中国传统文化真美。

所以,它的确可以是一本学生教辅,但同时也可以是全中国人的教辅。

读完编辑推荐,我就决定:它就是我要在这个展上支持购买的**本书了!不过很可惜,当时现场已经没货了(但谁又能说这不是个好消息呢!)。于是我在网上加购之后,继续往前逛。

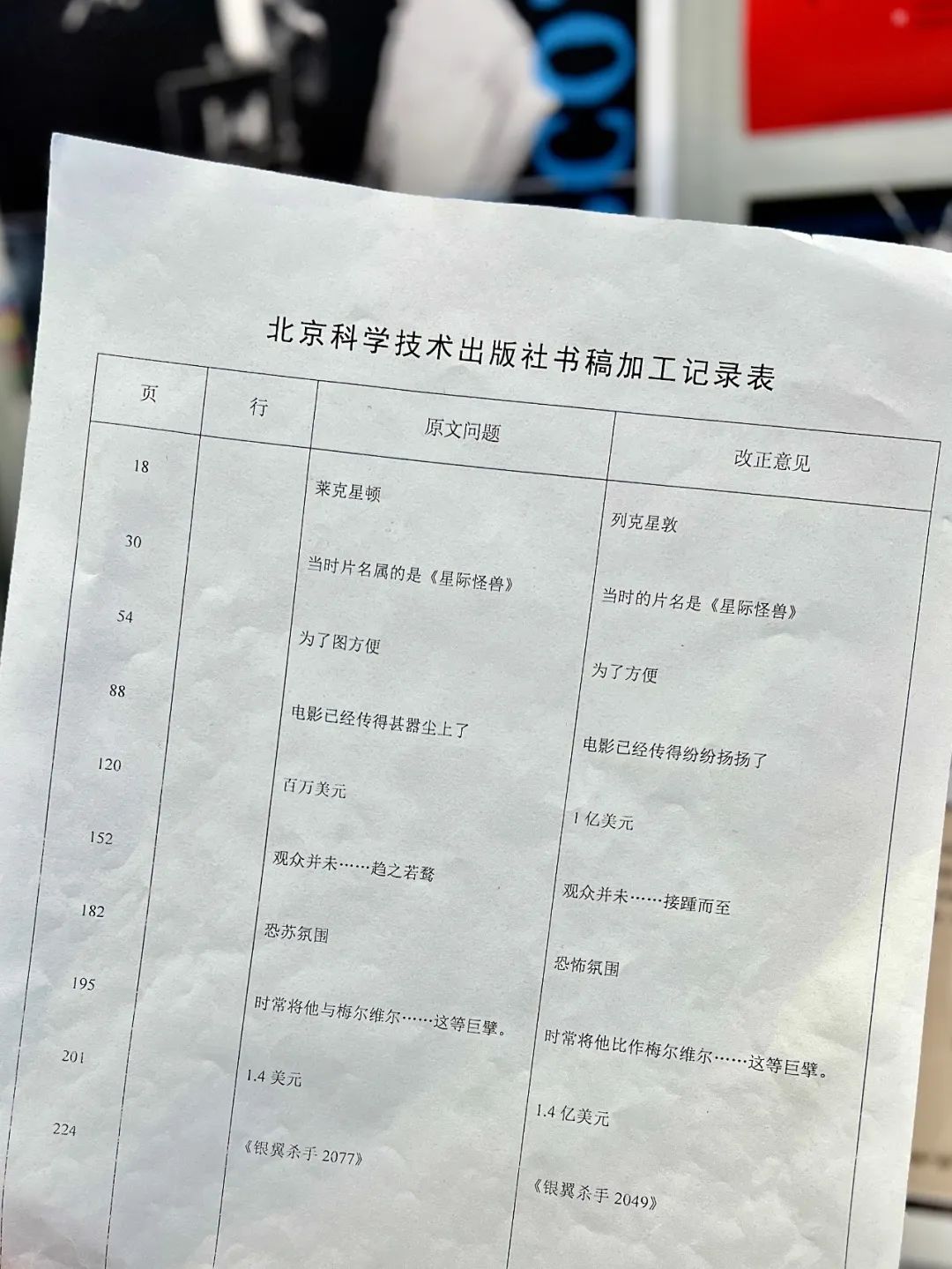

我认为自己是一个严肃的写作者——我不反对轻松畅快甚至奇异独特的文风,但看到错别字、病句、用错的「的地得」和标点符号,就感觉像鞋里踩了颗石子那样寸步难行。所以当我看到这张《北京科学技术出版社书稿加工记录表》时,我感到一种必须把它拍下来的召唤。

我理解编辑的每一处修改意见:「属的是」是没必要的冗余,还文绉绉的拗口;「为了」和「图」是同一个意思;「甚嚣尘上」和「趋之若鹜」,都是大大的贬义词。我跟这位编辑,虽然从事着不同的工作,但为一份同样的文字理想和操守隔空击掌了。

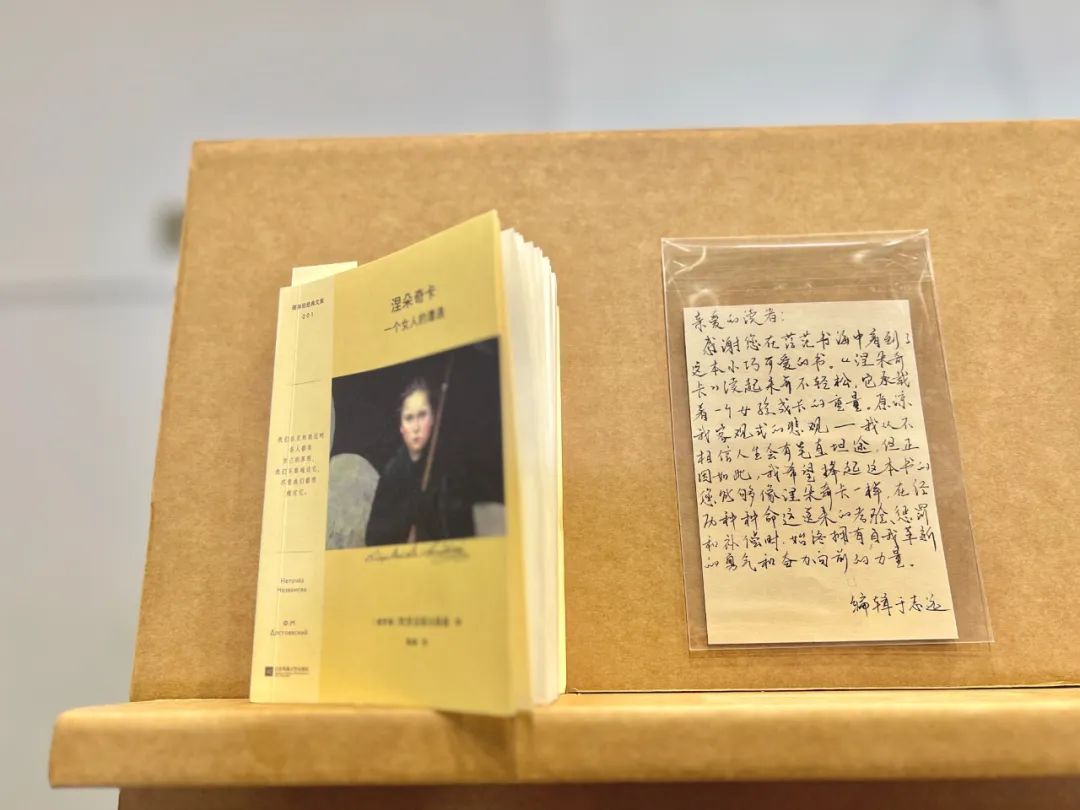

我从来觉得编辑都是文采斐然的。看了这个展,我又感觉,是不是全国最有文采且写字**看的人,都去当编辑了。如果只能挑一张字最漂亮的推荐卡,《涅朵奇卡》编辑于志远的这张是我心中当仁不让的**。铁画银钩,力量和随性并存,像陈奕迅唱歌:举重若轻,且蕴含着常人模仿不来的功力、技法和感情。

陀思妥耶夫斯基是我还没有勇气触碰的俄罗斯文学巨擘之一,所以这本书犹豫再三还是没有买下。等我读完契诃夫和托尔斯泰,一定来跟陀翁神交,就从这本《涅朵奇卡》开始吧!

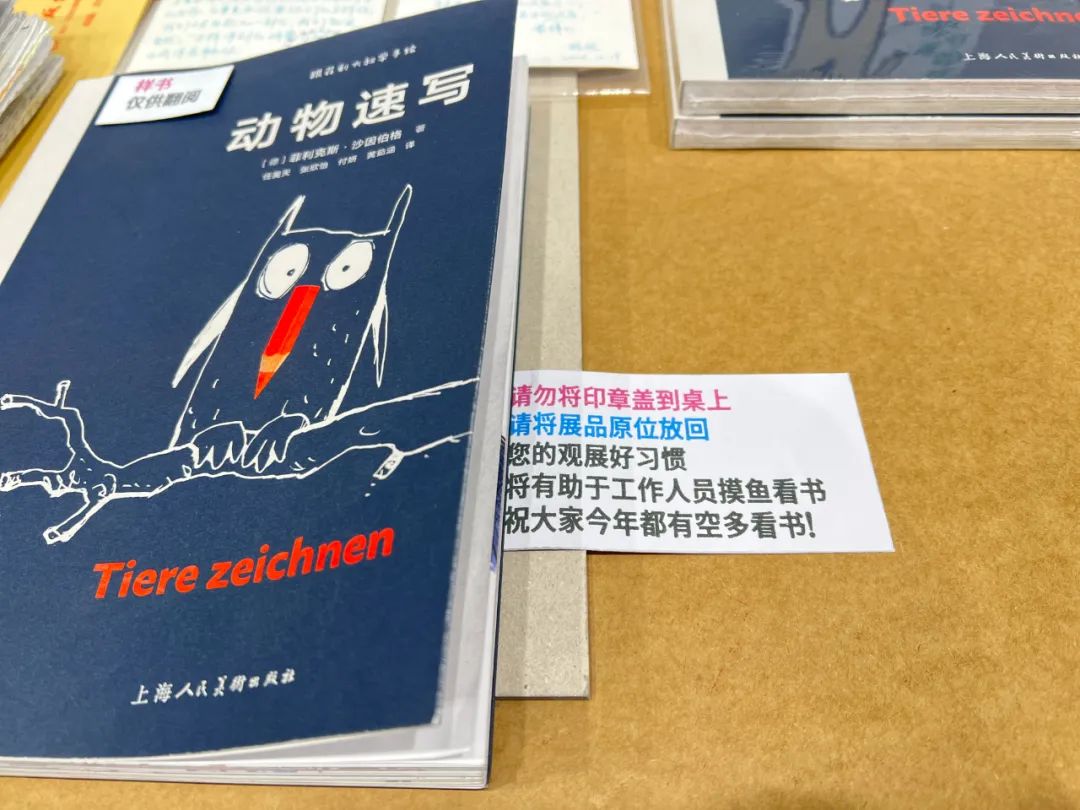

编辑们还有很多别的优点。这个展览里处处洋溢着的,也是我最敬佩的,就是「幽默」。考虑到他们并不能算小的工作压力,和并不能算高的收入,这种幽默甚至可以说是一种无奈下的苦中作乐。

比如看了让人会心一笑的观展提示:

比如卡片上传神的乐到龇出来的大牙:

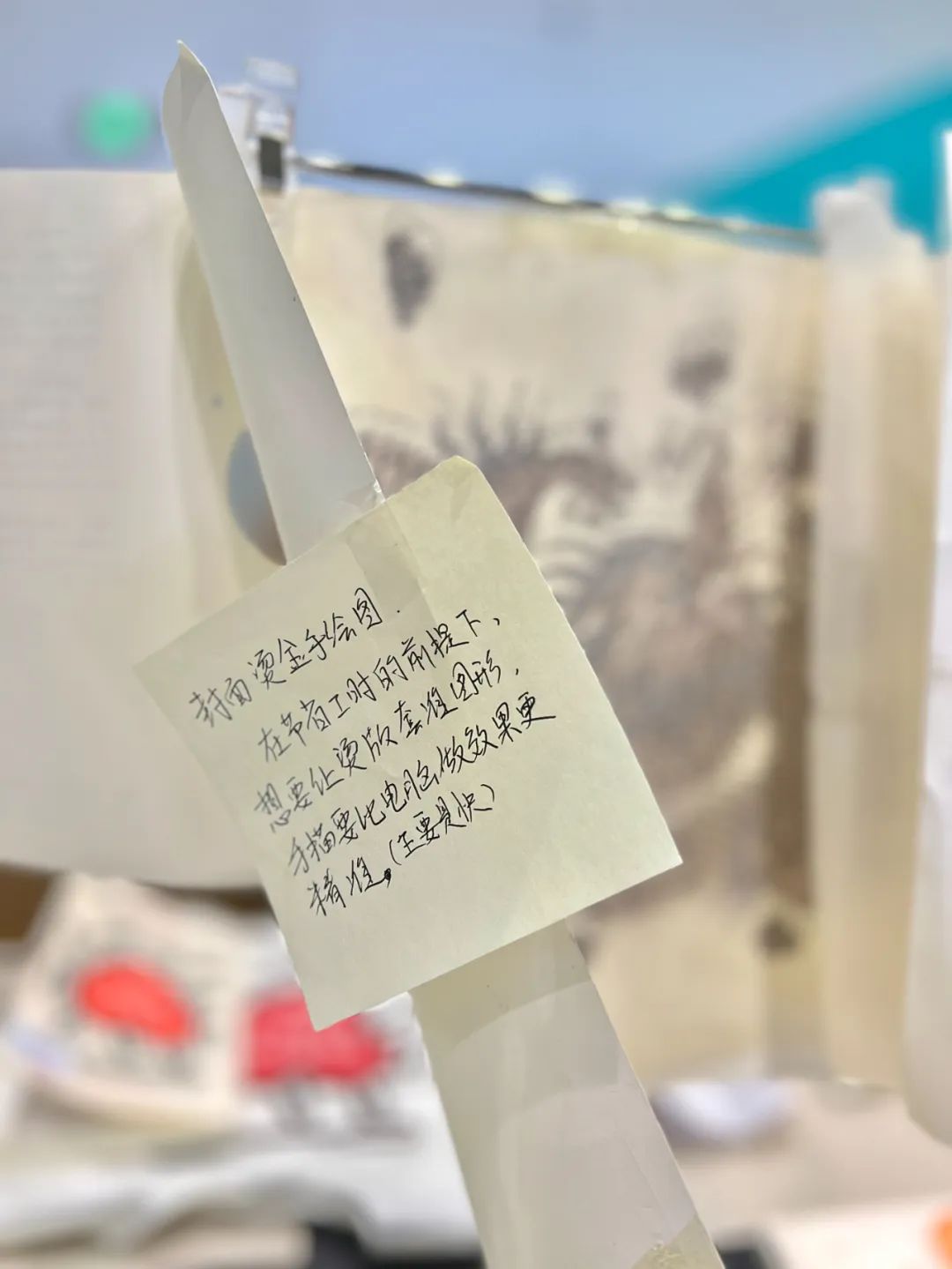

比如做封面套印时,之所以用手描,不用电脑做,正经原因是「更精准」,但根本原因「主要是快」:

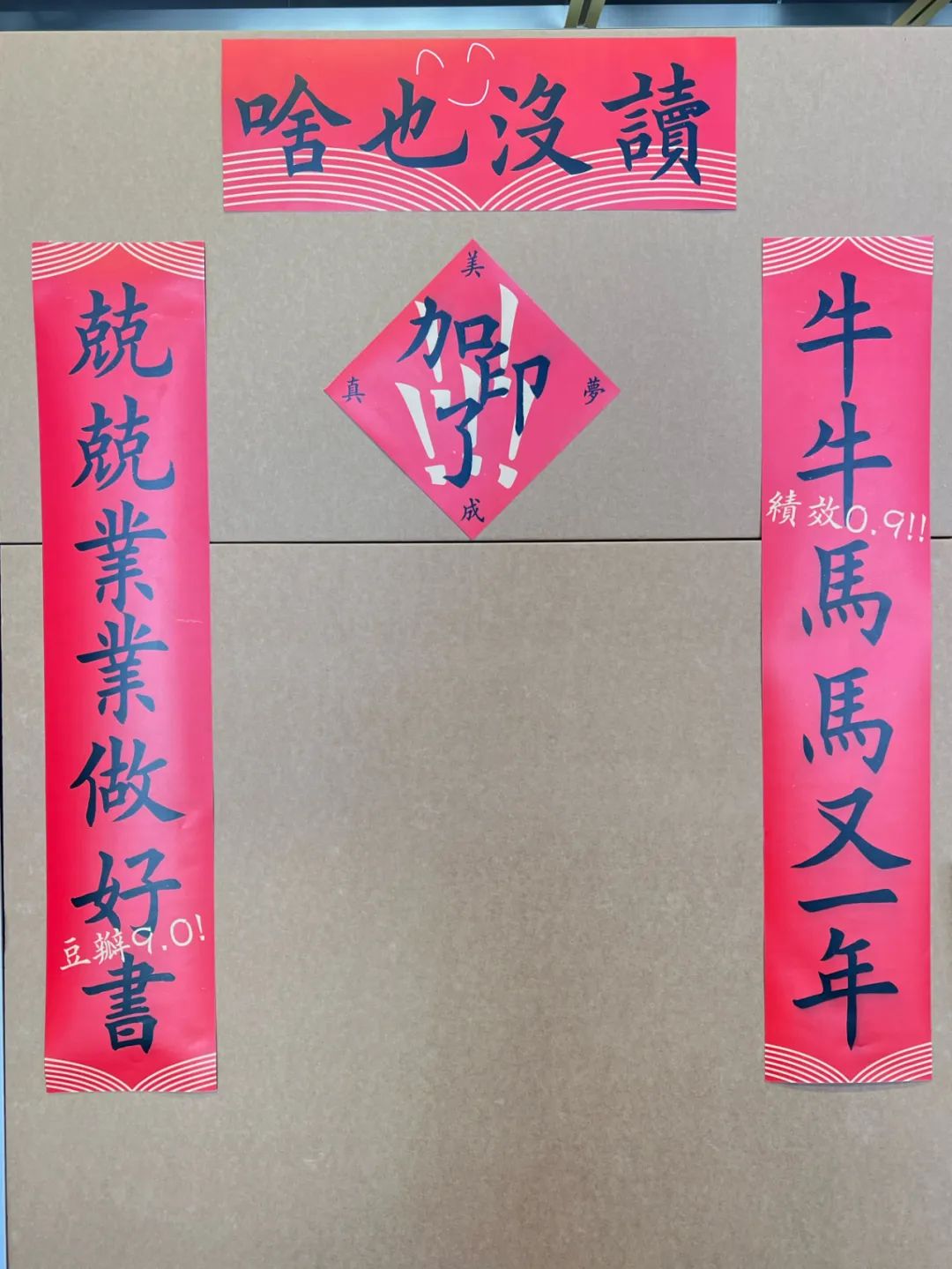

再比如满满都是梗的编辑专属对联:

以及,「出版是为了继续出版」这句端正深邃的旁边,走近了才能看到的小字:

「但要有钱」

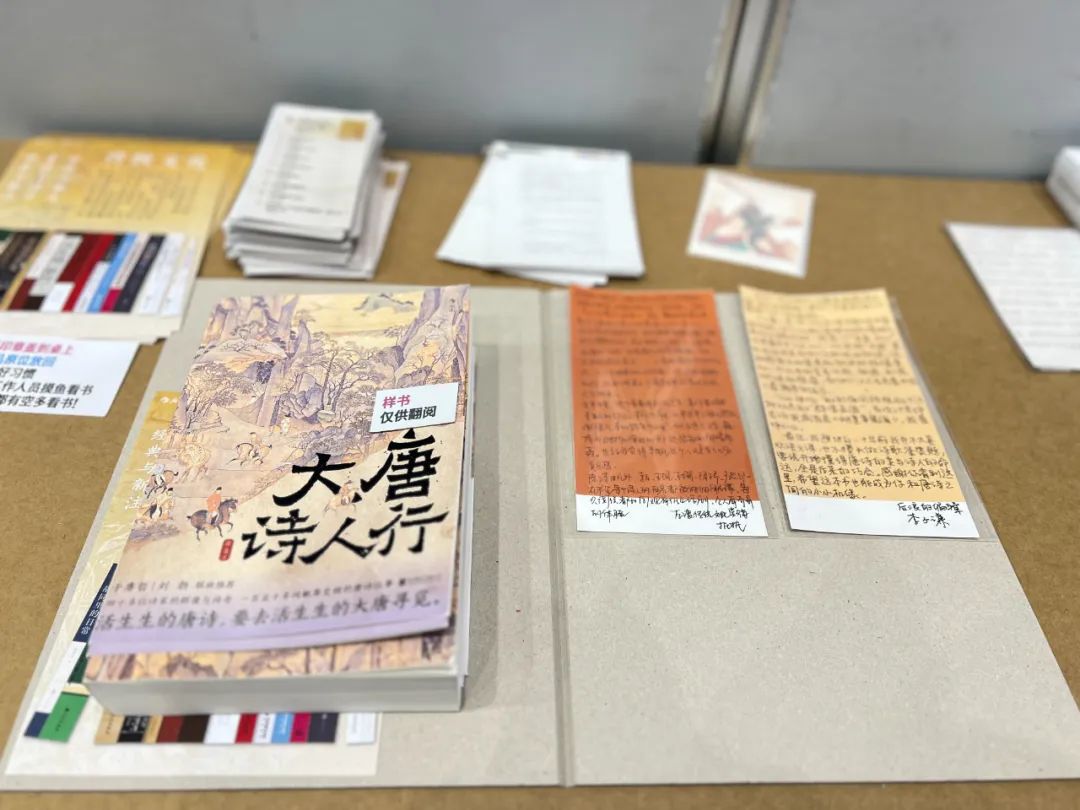

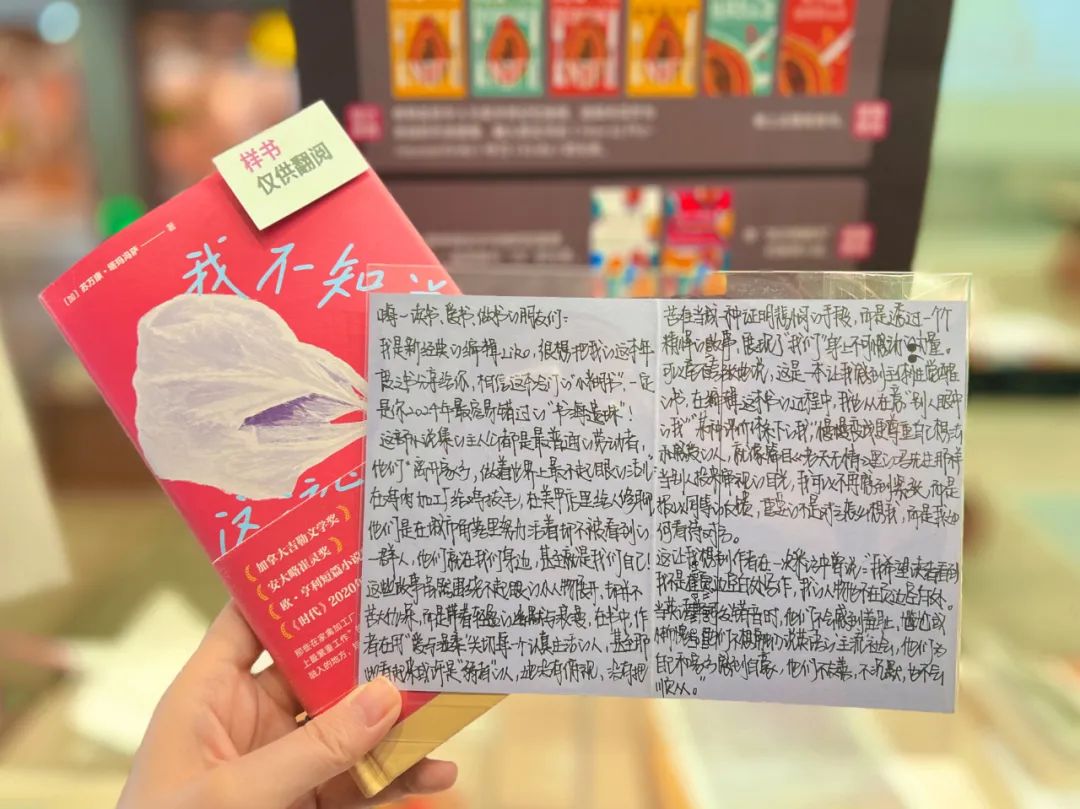

最后,我相信我的确在现场买到了一本跟自己灵魂相通的书(之所以说「我相信」是因为还没开始读,但有90%以上的把握),也是如果不来这个展,我**不会遇见的一本书:《我不知道这该怎么念》,来自老挝裔加拿大作者苏万康·塔玛冯萨。

更准确地说,我是和作者、译者两个人灵魂相通。除去我对跨文化表达和对「小」人物故事的偏爱,推动我决心购买的最后一把力,其实是译者的一篇译后感(也被打印了下来作为展陈,摆在样书旁边)。

「想象围坐在桌边的老挝难民谈起他们难干的工作、难搞的老板、老家难过的日子,没有人落泪,没有人说丧气话,苦难不过是一件可以当成笑话的事,故事越伤感,笑声越响亮——这本书就是用这些人的语言写成的。」

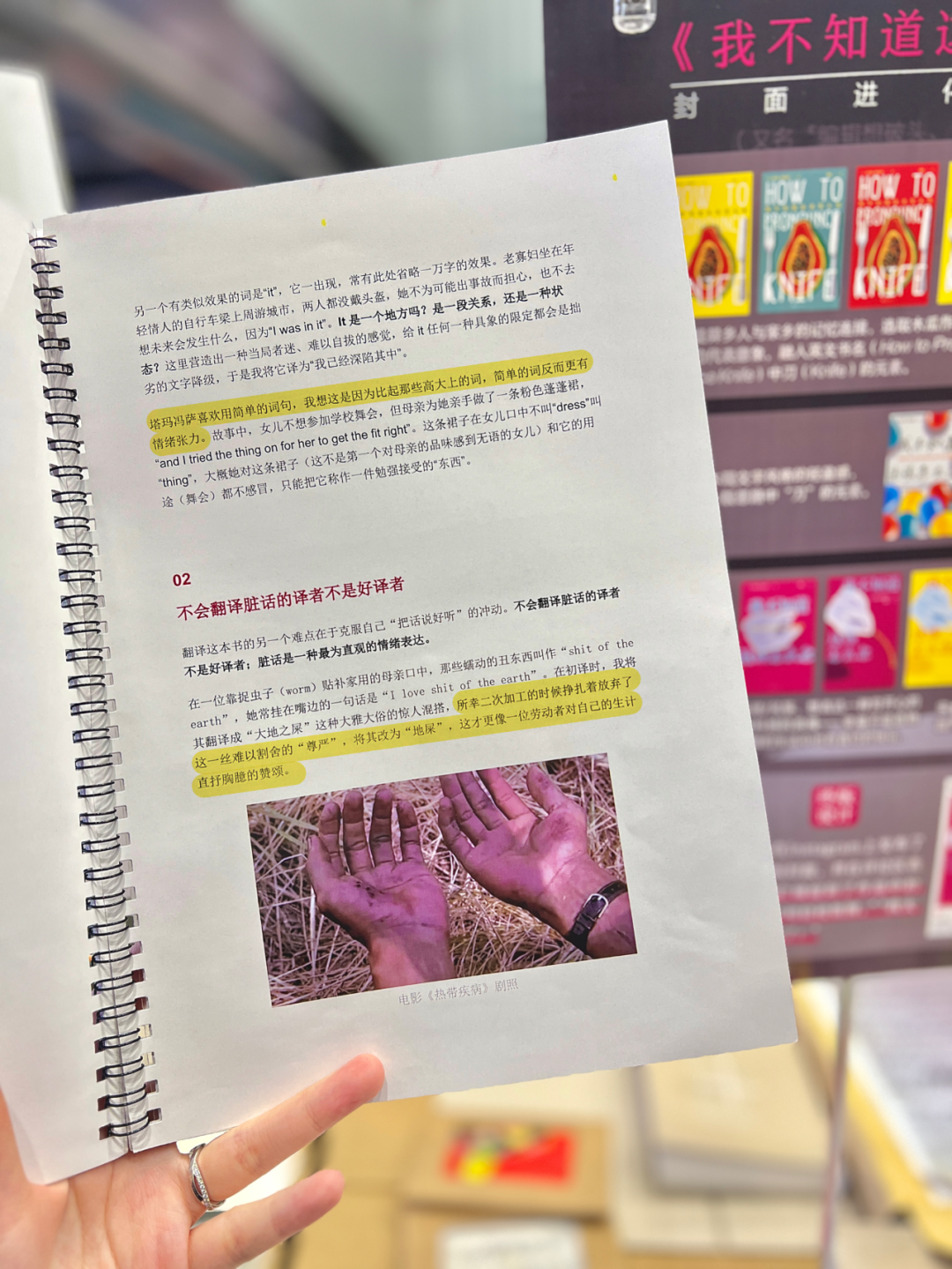

整篇译后感里,我最喜欢的部分是译者回顾她如何翻译屎尿屁表述,用下里巴人的口吻说话,手捧打印稿津津有味地读了好几遍。于是明知可以在公众号找到全文的情况下,还是把这两页拍了下来。

「偏心:2024 100位编辑的年度之书」。我看到展讯的时候,它的撤展日期是2月12号。我写这篇文章的时候,发现它已经延长到2月16号了(开心!)。

不过这依然意味着,不住在或者工作不在那附近的朋友们,只剩下一个周末的宝贵时间,而且可能因为周末人多,要牺牲一些观展体验。

但无论如何,我还是强烈推荐你,抽一个小时的时间,去逛这个展(下班时间也可以!)。去看看一本书是怎样做出来的,去读读每位编辑偏心的推荐语,去支持一本(或者好几本!)纸质书,找到文字让自己心脏一颤到整个胸腔都发麻的感觉。

看展,买书,读书。每一天,都可以是读书天。

INFO/

地址:THE BOX朝外·年轻力中心L2

开放时间:2 月 16 日最后一天

周一-周四 11:00-21:00

周五-周日 11:00-22:00

不要去太早!商场不开门!你猜我是怎么知道的!

周边:美克洞学馆、东岳庙

P.S.

这篇文章,本打算在看完展的当天(2 月 8 号)就写完。但由于不可抗力拖到了 9 号,而且是我晚上9点嗦完一碗不甚健康(但超好吃!)的粉之后,飞速写完的,一边写一边十分庆幸在看完展回程的地铁上已经修完了图。

确实不能再拖,写完还有别的事务,明天又有明天的事务。抱着这样的心态敲敲打打,思路竟然前所未有的流畅,我有点体会到什么叫「DDL是**生产力」,又觉得如果作者都像我一样,那编辑的幸福感应该会提升很多。

(一边排着版,一边发现时钟已经走到了现在的 10 号凌晨了!

)(原来作者拖稿是这样的吗!)

再 P.S.

这是我的第102篇原创文章,希望能成为你行动起来看书展,或者看书的小小推力之一。如果你真的去了(或者已经去过了!),欢迎留言分享看展感受和你买的书噢~