平台友情提醒:凡是以各种理由向你收取费用,均有骗子嫌疑,请提高警惕,不要轻易支付。

电影音乐创作特点丨今日头条

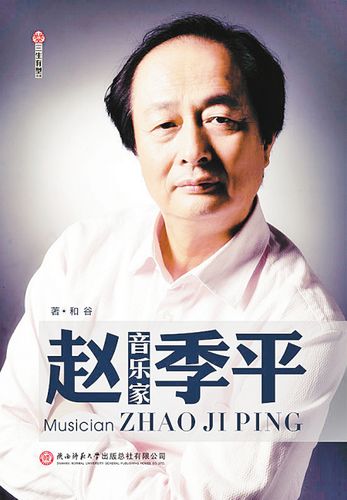

赵季平(中)与导演张艺谋(右)、陈凯歌(左)

文/朱一文

赵季平,1945年出生于河北束鹿,父亲是长安画派代表人物、著名国画大师赵望云先生。赵吉平先毕业于西安音乐学院作曲系,后进入中央音乐学院深造。 1970年参加工作以来,历任陕西省戏曲研究所副所长、陕西省歌剧舞剧院院长。 2008年起担任西安音乐学院院长、中国音乐家协会主席。

赵季平是目前我国电影音乐界获奖最多、影响力**的创作者。被誉为中国电影音乐创作的领军人物。几十年来,赵季平写作不间断,创作了大量深受导演和观众喜爱的电影音乐作品,展现了他独特的艺术感悟和创作个性。本文是对其电影音乐创作的艺术特点进行分析。初步分析。

始终坚持民族音乐情节

赵季平本人曾说过:“我是民族民间创作出身的,我认为中国音乐的创作应该致力于弘扬民族的东西,这是一个方向。越是民族的,就越是世界性的。”赵季平是言出必行。他的电影音乐作品多次在国际电影节上获奖,这也证明了他的洞察力。回顾赵季平的创作生涯,我们可以发现,他的所有作品中始终流淌着一种音乐民族灵魂。

《黄土地》是赵季平的**部作品。陈凯歌、张艺谋执导拍摄,成为中国电影史上的经典。在这部电影中,只有一个细节体现了赵季平对民间音乐的热爱和运用能力。影片中的歌曲《女儿之歌》至今仍在传唱。无论是歌词还是旋律都是地道的陕北风格。很多陕北人都认为这是流传下来的陕北民歌之一。其实这首歌是赵季平为电影新创作的。

陕北民歌已流传数百年。一位当代作曲家模仿并创作了一首歌。就连当地人也相信这首歌以前就存在过。由此可见他对的情感和技巧。在后来的《红高粱》中,有一段音乐至今仍令人难以忘怀。于占傲拦截了回娘家探亲的九儿,抱着她狂奔数里。当于占鳌使劲踩碎一块高粱,九儿愿意躺下接受野婚时,赵季平用极其夸张的民族乐器来表现这一幕。他使用了30把唢呐、4把笙和1把中国鼓。这些乐器一起演奏,创造出赵季平、张艺谋与电影人物追求自由自在的融合。追求大胆原创的活力。

以上只是赵季平创作生涯中最简单的两个例子。其实没必要举例。赵季平的所有都包含了大量的民族民间音乐。正如他的定位一样,他是一位国民音乐家。不时融入民族和民间音乐元素是一种创作本能。在当今文化多元化、全球化的时代,一个艺术家如果没有对祖国和民族的热爱,是做不到这一点的。在西方音乐创作和教育理论占据主流的今天,赵季平纯粹而执着的创作本能和态度值得每一位中国艺术家学习。同时,这也是他的作品能够在世界范围内得到广泛认可的原因。认可的根本原因。

精通歌剧音乐

赵季平从小就喜欢听京剧,对京剧有系统全面的了解。在从事电影音乐创作后,他还将歌剧元素运用到创作中,这成为他电影音乐创作的又一重要特色。在《大红灯笼高高挂》中,他在片中大量使用了京胡家女唱。其中,对于四夫人宋莲的刻画,赵季平为她选择了低沉、悲伤、厚重的色彩。尤其是得知小燕去世的消息后,镜湖听起来如泣如诉,哀怨低沉,再加上女声那撕心裂肺的吟唱,一种凄凉的感觉油然而生。

《霸王别姬》是一部用京剧表达的电影,所以在这部影片中,赵季平在京剧音乐元素的运用上下了很大的功夫。他用一把京胡和一套京剧打击乐器来象征程蝶衣和京剧。他们有时相互配合,有时充满斗争,有时又彼此痴迷。一个显着的特点是,每当这对乐器一起演奏时,往往就是主角命运发生转变的时刻。当小豆子六根手指被强行砍断时,当程蝶衣和段小楼在《霸王别姬》中首次同台表演时,音乐适时响起,配合场景,表达了影片的主题。人生如戏,戏如人生”。

《活着》展现了一个小人物在跌宕起伏的历史中不幸、坎坷的一生。主角的一生总是一个接一个的不幸,就像一条永远无法逃脱的法则。对于坎坷的命运,在赵季平看来,只有西北秦腔才能表达出人们的无奈与愤怒,对安定生活的向往与向往,对人生思考的迷茫与迷茫。秦腔是流传于山西、甘肃地区的一种独特剧种。其表演简单、粗犷、大胆、夸张。有句话说:“秦腔彩脸一吼,台棚就塌”。

尤其是主角为国民党表演皮影戏的那一幕,撕心裂肺的人声和高亢的胡琴声响彻黄土大地。仿佛黄土大地上的天空都能听到他们雷鸣般的呼喊声。 ,多么无奈,多么凄凉,多么无奈,多么悲伤愤怒,我们都可以在怒吼中找到答案。从这一声怒吼中,我们仿佛看到了华夏几千年来所积累的一切痛苦的根源,于是我不禁泪流满面。这种赵季平对电影、艺术、人声的深刻思考和理解,体现了剧情更深层次的精神内涵。在他所使用的戏曲素材中,电影中相应的人物,无论是老人、演员、农妇、强盗,一系列人物,都被提升到了人文语境的层面,给我们带来了对人生和人生的思考。历史。这就是他在电影中运用戏曲元素的**贡献和收获。

对电影音乐的深刻理解

无论是电影还是电影音乐,他们创作的最终目的都是情感的表达。就赵季平本人而言,作为一名音乐家,他通过对客观世界的认识、对生活和情感的理解和感受来激发创作情感,然后通过音乐技巧来表达。他之所以能够在电影配乐方面取得巨大成功,本质上是他的技巧、智慧、情感、情感等因素综合作用的结果。体现了他对艺术、生活、现实、生活的深度和理解。宽度。从赵季平的电影音乐作品来看,得益于他在音乐艺术上的成就和成熟的艺术创作理念,他对电影音乐也有着深刻而本质的理解,这为他的成功奠定了坚实的基础。根据。在赵季平看来,电影音乐创作不仅具有一般音乐创作的共性特征,而且也有自己的个性。电影音乐与电影融合后,各方面的特点都发生了很大的变化,因为音乐本身是抽象的,而电影是具体的。看似截然相反的两种感情,如何能有机地融合在一起呢?在一起是电影音乐创作的根本目的。通过电影音乐的加入,对电影画面的诠释既不失去视听统一的综合功能,又可以让观众因音乐而得到对电影的补充和加深的艺术体验,达到一种艺术效果:结合了声音和情感。 。赵季平在开始创作之前,总是花大量的时间仔细、仔细地研究剧本,揣摩编剧和导演想要表达的整体理念。同时,他对影片的历史背景、人物特征、戏剧冲突等要素都有着清晰的认识和理解。抓牢。我们可以从他的许多作品中证实这一点。

比如,在《红高粱》中,赵季平抓住了“红”字,这也是影片的主色调。红色在中国传统文化中代表喜庆、豪放、热情。在这种情感基调下,有一种喜悦的象征。唢呐组的表演包括姜文原创的《姐姐,大胆向前》。不需要专业的配器或后期制作,也不怕破音。它只是喊破了声音,喊出了以红色为代表的宣传。而且大胆。

从这一点来看,赵季平抓住了电影创作的本质和灵魂。他所做的并不是脱离电影音乐的本质,过分强调音乐的重要性,而是根据导演的整体艺术风格来构思和创作,并与他配合。导演们对电影音乐都有着宗教般的虔诚,所以他们的合作总是真诚而愉快,著名导演和平曾这样评价赵季平:“他对电影音乐有着最本质的理解,这不仅能体现导演的意图,还能有足够的空间来播放音乐。”赵吉平用他对电影音乐的理解和独特的意识,可以在音乐和电影之间游刃有余。

西方音乐技法的有机融合

赵季平被视为20世纪80年代以来中国电影音乐创作的领军人物。这是因为他创造了一种全新的音乐风格,与以往的电影音乐创作有着根本的不同。受制于时代的发展和电影本身的水平大多局限于同步音乐来描述或解释画面,在配器、混音等方面也缺乏条件和经验,使得电影的结合音乐和画面有点沉闷和僵硬。尽管如此,仍然不乏振邦、曲希贤、黄槐等雷影音乐大师。 1982年电影文学社成立后,王丽萍、金福载、卢启明等音乐家开始尝试运用现代音乐手法进行电影音乐创作,并取得了突破性的成就。

20世纪80年代后,随着中西音乐文化的融合,谭盾、曲小松等中青年音乐家不再追随国际音乐创作潮流,而是追随国际音乐创作潮流。他们的电影音乐作品和国际电影中的音乐创作,几乎总是一致的。然而,赵季平与上述三个时代的作曲家不同。他是全面的、原则性的参考和融合。他的融合和借鉴并不是简单的拼盘,而是经过深思熟虑的结果,以京剧与交响乐团的融合为例。这是两种完全不同的音乐形式和风格,但赵季平却将两者融合得很好。

电影《梅兰芳》中,有梅兰芳和十三燕对唱的场景。导演不断地切换两个表演的场景。一会儿是梅兰芳,一会儿是十三眼。赵吉平用管弦乐队连续不断的长音将两者像一条线连接起来,让两个场景有机地连接和转化,让人感受到一场“室内比武”的紧张和刺激,将西方管弦乐和京剧融为一体,要让观众感到舒服,确实不是一件容易的事。同时,赵季平对西方作曲技法也十分熟悉,运用自如。

《大红灯笼高高挂》里有一首音乐叫《轮回》。采用主题变奏的形式,让女合唱与京胡、管弦乐融为一体。旋律中经常出现小三度,赋予这部音乐以叹息的特点,完美地表达了音乐的动机。轮回的主题也反映了影片中几位妻子的命运。

总之,总结赵季平电影音乐创作的特点,也可以让我们看到他的成功之所在。长期接触民间音乐的经历,使他对民间音乐有着深厚的感情和熟悉。他自幼酷爱戏曲,熟悉京剧、秦剧等剧种的音乐特点,这为他的电影音乐创作增添了不少民族气息。颜色。

他对电影音乐本质和独特性的理解使得中国导演向他提出合作要求,他也建立了广泛的联系和良好的合作关系。而他放眼海外、古今中外、外来中用的创作态度,使得他的电影创作多元化、具有时代性。作为当代中国最有成就的作曲家、理论家,他更像是一位朝圣者,在这条坎坷崎岖的道路上留下了自己辉煌而坚实的足迹。

朱依文(1981-),女,山东东营人,硕士研究生,中国石油大学(华东)艺术系讲师,主要研究方向:音乐学科教学。

陕西北方民歌

创建专业的陕北民歌社区