平台友情提醒:凡是以各种理由向你收取费用,均有骗子嫌疑,请提高警惕,不要轻易支付。

永远持续!歌剧《洪湖红卫兵》是一次传奇探索

称赞! 60年来演出超过3000场,人气经久不衰

歌剧《洪湖红卫兵》是一次传奇探索

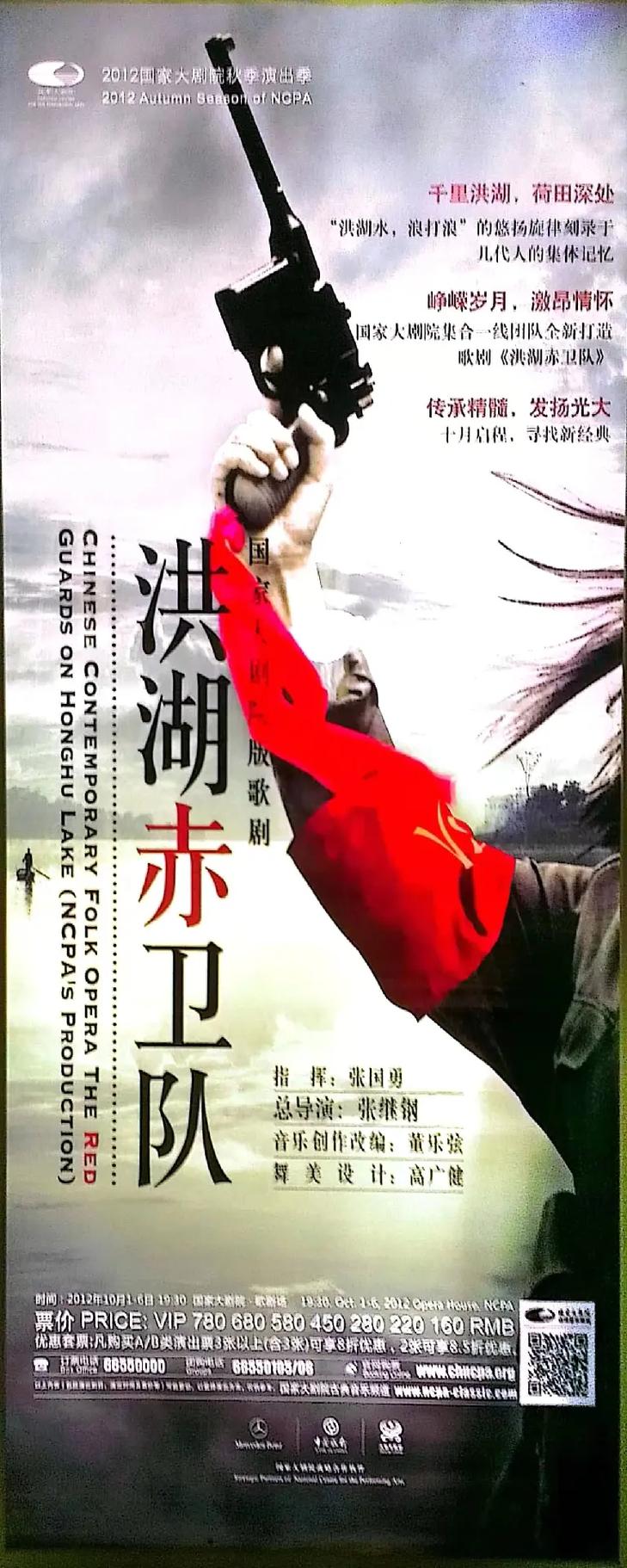

《洪湖红卫兵》剧照。 (湖北歌剧舞剧院供图)

阅读提要

《洪湖红卫兵》自1959年以来,已经历三次复兴,创下国内连演3000余场的纪录,成为中国戏曲的里程碑,成为湖北文化的一张亮丽名片。

扎根红色沃土,彰显民族特色,不断传承发展,深入人民群众,这就是该剧经久不衰的演出秘诀!

5月12日晚,湖北省歌舞剧院话剧《洪湖红卫兵》在宁波大剧院上演。这是上个月开始的这部红色经典歌剧全国密集巡演之一。

《洪湖红卫兵》2021年演出日程显示:接下来,这部经典红色歌剧将前往青海西宁,探访江西井冈山、河北西柏坡等革命圣地,以及广州、沉阳等地。截至10月,已有60余场演出已排满。

《洪湖红卫兵》被誉为中国国剧瑰宝,是新中国成立后中国歌剧的里程碑。

1959年在北京首演,立即引起轰动。 60年来,该剧经历了三次复兴,历经一代代演员的传承与创新。它已成为20世纪中国最经典的民族歌剧之一。至今已演出3000余场,演出时间较长。这创下了新中国成立以来创作话剧演出场次**的纪录。

“这无疑创造了一个奇迹。”湖北省歌舞剧院党委书记彭华表示,《洪湖红卫兵》作为国剧典范,构建了几代人的审美情趣和集体记忆,堪称传奇中国民族歌剧。 ,也成为湖北文化的一张亮丽名片,魅力永恒,光芒耀眼。

《洪湖红卫兵》为何能持续演出3000场?它的辉煌与传奇是如何创造的?

连日来,湖北日报全媒体记者走进该剧剧组、走进演出现场、走进洪湖红卫兵的诞生地,在一代又一代的老中青艺术家和观众中,尝试着寻找答案。

《洪湖红卫兵》剧照。 (湖北歌剧舞剧院供图)

红土地,红色基因代代相传

《洪湖红卫兵》为何能持续演出3000场?我们在荆楚红土地上寻找答案。

90多年前,贺龙、周逸群、段德昌等革命先辈在以洪湖为中心的湘鄂西地区建立了革命根据地。党领导的利用洪湖复杂有利的地形条件,进行了英勇的游击斗争。

5月8日,记者跟随“洪湖红卫兵”剧组走进洪湖市湘鄂西苏区革命烈士陵园。展厅内还陈列着当年红卫兵使用的矛、大刀、矛、鱼叉、铳等。斑驳的锈迹仿佛诉说着难忘的岁月。

据史料记载,1927年9月至1932年10月,英雄的洪湖人民在党的领导下进行了轰轰烈烈的农民武装革命。在此期间,尽管几经挫折,革命之火依然不减。在这里,数十万农民加入了红卫兵,与红军合作或与红军并肩战斗,谱写了可歌颂、可歌颂的感人篇章。

这个英雄感人的故事在《洪湖红卫兵》中被生动地再现。

1950年代初,湖北省实验剧团(省歌剧舞剧院前身)组织创作人员前往洪湖地区采集革命斗争故事,创作了九部剧目,名为《洪湖红卫兵》。在此基础上,1958年,主要创作人员再次前往洪湖,看望当时的红卫兵和干部群众,完成了剧本创作。

“《洪湖红卫兵》中的韩英、刘闯等英雄形象,都是根据革命先辈的真实人物形象,经过艺术巧妙加工而成。”省歌舞剧院歌剧团党支部书记黄军认为,真实发生的轰轰烈烈、震撼人心的革命斗争和“艰苦奋斗、坚忍不拔、勇往直前、攻坚克难”的洪湖精神,是“洪湖红卫兵”的灵魂不朽,根基深厚。

“这场演出是一堂生动的党史学习教育课,革命前辈坚定不移的革命信念和艰苦卓绝的战斗精神让我们震撼。” 5月7日晚,演出的湖北长江实业投资集团党委副书记张岩在看完《洪湖红卫兵》后说道。

天籁之声深入人心、广为传唱

《洪湖红卫兵》为何能持续演出3000场?我们在被称为天籁之音的音乐旋律中找到了答案。

“戏曲界一致认为,《洪湖红卫兵》**的成功在于其音乐上的成功。”省歌剧舞剧院原副院长、作曲家罗依林说。

60多年来,《洪湖水》这首歌回响在一代又一代中国人的心中,成为不可磨灭的集体记忆。

“《洪湖红卫兵》的音乐是老一辈艺术家积累的经典作品。”罗依林说,1958年,两位青年作曲家张敬安、欧阳前书出色地完成了该剧的创作。

他们在创作中十分注重音乐的乡土色彩,将现代作曲理论技术与深入收集风格所获得的民间音乐素材相结合,大胆采用湖北江汉平原地方风格浓郁的民间音乐素材,包括田面民歌、小调、三声部音乐。棍鼓、渔鼓、道家情怀、花鼓戏、楚剧等,使全剧音乐既宏大又富有民族特色。

“《洪湖红卫兵》的音乐太美了,正因为它来自民间、来自生活,不仅达到了很高的艺术水平,而且还很贴近群众,大家百听不厌。” ”。长江大学音乐学院教授邓邦国说。

时代在变,但经典的旋律永远不会过时。 1999年第三次重排《洪湖红卫兵》时,作曲家王秀峰、罗依林对全剧的音乐进行了重新编排和编排。剧组当时制定的原则是必须保留原汁原味,但通过加入合唱、重唱、重新编曲,使整个音乐显得更加现代、更加饱满、更加交响。这个版本至今仍在使用。

“越是全国性的,就越是全球性的。”罗依林表示,《洪湖红卫兵》经久不衰的演出再次印证了这个道理。

保持诚信和创新,在需要的地方执行

《洪湖红卫兵》为何能持续演出3000场?我们在一代又一代艺术工作者的坚持和传承中寻找答案。

在湖北省歌舞剧院,只要提起《洪湖红卫兵》,剧场里的老、中、青年演员无不感慨万千。

60多年后,这部作品如一座高峰、一颗明珠,为剧院带来荣耀和骄傲。并且在作品的提炼和代代传承中,体现了十分难得的精神延续和艺术传承。

“《洪湖红卫兵》是我们的传家宝,几十年来,一代又一代剧组人员用真挚的热爱,倾注了这部剧的心血。”省歌舞剧院党委书记彭华表示,即使在这些困难的岁月里,剧组新老成员仍然不遗余力,克服一切困难,不断推进,坚持不懈。在演出中,使这部剧能够经常出现在舞台上。

从国家大剧院到城镇、厂矿、学校,都留下了剧组人员的足迹。不同地方的表演条件有所不同。剧组“灵活机动”,演员们不怕苦。但无论走到哪里,前提都是保证极高的艺术水准。

不懈的坚持赢得了更多忠实的“粉丝”和观众美誉度。同时,在不断的演出中,剧组更换有序,剧目得以传承。

“这部剧培养了一代又一代优秀演员。”饰演第二代“韩英”的著名歌手李珠花表示,她是听着**代“韩英”王玉珍演唱的《洪湖水》长大的。 1976年,她有幸得到王玉珍的指导,后来成为第二代“韩英”。她也尽力将表演艺术传承给年轻一代的演员。 “这是我们的职责和使命。”

目前,该剧的“韩英”演员已经到了第五代。 “**代韩影”王玉珍、“第二代韩影”李珠华、“第三代韩影”刘丹利、“第四代韩影”马雅琴、“第五代韩影”应”杨娟、陈小艺……“一步一步学,一句句教”代代相传,形成良性循环和宝贵的艺术积累。

“《洪湖红卫兵》长寿的秘诀之一就是在保持原汁原味的基础上不断与时俱进。”彭华表示,红色精神将永远传承下去,今后他将继续关注“洪湖红卫兵”。不断打磨完善,加强演员储备培养,做到诚信创新,弘扬经典。

每场表演,掌声总是经久不息

《洪湖红卫兵》为何能持续演出3000场?我们在几代观众的掌声和热情中找到了答案。

提起《洪湖红卫兵》或者哼唱《洪湖波涛拍浪》,问问身边的人。可以说,几乎所有人都不知道。

什么是人气? “洪湖水”给出了**的诠释。

“1959年,《洪湖红卫兵》在北京演出,每次演出结束后,很多观众都会哼着‘洪湖之水,浪花拍浪’的旋律离开剧场。”省歌舞剧院的老艺术家们还记得。

1961年,电影《洪湖红卫兵》刚刚上映,它的音乐之美立刻就打动了我,在我心里萦绕了几十年。 “。”现年70多岁的邓邦国教授说道。

60多岁的作词家、湖北省音协会员刘博飞回忆,高中时,他几乎每天都听广播里的《洪湖红卫兵》这首歌。 “它是如此感人、美丽,我的同学们都喜欢它。”

“这部戏我小时候就看过,这几年看了不下四遍,可以说是常看了。” 56岁的武汉市政府干部刘伟说,1978年,“洪湖红卫兵”首次复活。演出原定在湖北剧院演出一个月,场馆爆满。

此后,1989年、1999年,《洪湖红卫兵》又两度改期。 “《洪湖红卫兵》是前人留给我们的无价之宝。”湖北中医药大学80后青年师生辅导员伊力亚尔表示,这部经典剧目给青少年带来艺术享受的同时,也是一笔永恒的“精神财富”。

“我们每次表演,幕终时观众总是长时间鼓掌,观众自发地站起来齐声唱歌。” “韩英”二代演员李珠花表示,她已经记不清经历过多少次这样的事情了。 “这部剧受到观众的认可和欢迎,长期演出,从根本上来说,是广大人民群众对党的热爱,对新时代伟大革命斗争的深刻共鸣和真挚歌颂。”党的领导。” (记者)农新宇通讯员魏霞)